リヒテル イン プラハ チェコ ライブ [ディスク・レビュー]

鉄のカーテンの中の伝説のピアニスト。自分の世代では、とても神格化されたヴィルトーゾ的な存在だったスヴャトスラフ・リヒテル。

自分は晩年にはその存在を、あの有名なラフマニノフ ピアノ協奏曲第2番の名盤の名手として聴いたことがあり、その名盤でリヒテルのことを認識したのだが、リアルタイム世代というよりは、どちらかというとクラシックを一生懸命勉強している時期に、過去のアーティストとして学び崇拝していく、そういう位置づけのピアニストだったように思う。

自分にとっては、音源、オーディオで聴くピアニストである。

もちろん実演の経験もない。

謎が多くて、神秘的なピアニストだった。

長らくソ連で活動していたため、情報遮断で謎が多く、その実像がよく知られていなかったピアニストだった。まさにピアニストとしての晩年、ようやく西洋諸国でも活動できるようになり、その実像が知れ渡ってくると、いわゆる20世紀を代表するヴィルトゥオーゾ的な扱い、評判を受け、まさにピアノ界の巨人で、ウラディミール・ホロヴィッツと並び称されることも多かった。

まさに玄人筋のピアニストであった。

自分のイメージの中にあるリヒテルというのは、まさにそんなイメージであった。ピアニストとしてヴィルトゥオーゾで、圧倒的な存在感があり、そしてややミステリアスで、その実像がわかりにくいピアニスト。

ずっ~と、そんなイメージを持ち続けたピアニストだったように思う。

スヴャトスラフ・リヒテル(1915年3月20日 - 1997年8月1日)は、ソビエト連邦のピアニスト。ドイツ人を父にウクライナで生まれ、主にロシアで活躍した(ただし在留ドイツ人として扱われた)。その卓越した演奏技術から20世紀最高のピアニストの一人と称されている。

幼少時代はスターリン時代のソ連で過ごし、父親はスターリンの粛清により逮捕され、そして処刑されている。リヒテルは、ラフマニノフのように、そのようなソ連、ロシアの政権下での芸術家としての活動に危機を感じて、他国に亡命する、という選択肢をとらなかった。

一生涯ソ連でその演奏活動を全うした人なのである。だからこそ、その情報遮断の中、神秘的で謎も多く、”鉄のカーテンの中の伝説のピアニスト”などと呼ばれていた。

母親はその後、作曲家のセルゲイ・コンドラチエフと再婚し、スターリンによる迫害を逃れドイツへの亡命を果たした。

リヒテルは独学でピアノを始め、1931年に15歳にしてオデッサ歌劇場のコレペティートルに採用され、多くのオペラ曲の初見を経験した。1934年、19歳の時にショパンのみのプログラムによる小規模な初リサイタルを開き、成功を収めた。

1937年、22歳でモスクワ音楽院に入学。ウクライナ生まれのドイツ系ピアノ教師ゲンリフ・ネイガウスらに師事。このモスクワへの移住が、ドイツ系ルター派教会の信徒であったという、共産党独裁体制下のソ連における危険な立場からリヒテルを救うこととなる。

リヒテルはモスクワ音楽院に入学した時点ですでに完成されたピアニストだったといわれ、ネイガウスからはリヒテルを天才であるといい、時に荒削りの演奏をあえて直そうとはしなかった。同門のエミール・ギレリスは1歳年下だが、モスクワ音楽院では2年先輩にあたる。

リヒテルはネイガウスの紹介によりセルゲイ・プロコフィエフと親交を持つようになり、1943年1月18日にはモスクワでプロコフィエフのピアノソナタ第7番を初演し、成功を収めた。翌1944年にはプロコフィエフの3曲の戦争ソナタによるリサイタルを行った。以後、ソ連国内で活発な演奏活動を行うようになり、1945年には30歳で全ソビエト音楽コンクールピアノ部門で第1位を受賞した。プロコフィエフが政府から反革命的と批判されたときも、常にプロコフィエフと活動を行った。

1950年に初めて東欧で公演も行うようになり、一部の録音や評価は西側諸国でも認識されていた。しかし、冷戦で対立していた西側諸国への演奏旅行はなかなか当局から許可が下りなかった。当局としては西側への旅行を認めた場合に彼が亡命することを警戒していたともいわれる。

西側諸国ではその評判が伝わるのみで実像を知ることができず、「幻のピアニスト」とも称されるようになる。ソ連の演奏家としては最も早い時期から国際的に活躍していた一人であるギレリスが、演奏後に最大の賛辞を贈ろうとしたユージン・オーマンディを「リヒテルを聴くまで待ってください」と制したことも、この幻のピアニストへの期待をかき立てた、といわれている。

1958年には、同年2月25日にブルガリアのソフィアで行ったリサイタルの録音が西側でもレコードとして発売された。ムソルグスキーの『展覧会の絵』などを含むこの録音は名演奏と称えられ、リヒテルの当代一のピアニストとしての真価を知らしめた。同年に第1回チャイコフスキー国際コンクールが開催され、この大会を制したヴァン・クライバーンが滞在中に聴いたリヒテルの演奏について「生涯で聞いたなかでもっともパワフルな演奏であった」と帰国後に語ったことで、このピアニストの評判はさらに高まることとなった。リヒテルはこの第1回チャイコフスキー国際コンクールで審査員を務め、クライバーンに満点の25点をつけ、他の全てのピアニストに0点をつけたそうだ。(笑)

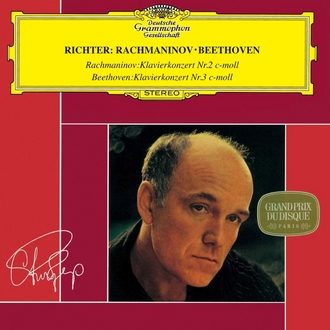

翌1959年にはドイツ・グラモフォンのスタッフがワルシャワに乗り込んで録音が行われ、数枚のレコードが発売された。その中でも特にスタニスワフ・ヴィスウォツキ指揮のワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団と共演したラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の録音はこの作品の名演と称えられ、その評価は現在に至るまで揺らいでいない。

1960年5月にようやく西側での演奏を許可され、ヘルシンキでのコンサートに「伴奏者」として派遣された。

ここからようやく西欧諸国におけるリヒテルの活躍が世に知れるようになる。

同年10月から12月にかけてはアメリカ各地でコンサートを行い、センセーショナルな成功を収めた。このアメリカ・ツアーでは10月15日のシカゴ・オーケストラ・ホールにおいてエーリヒ・ラインスドルフ指揮シカゴ交響楽団との共演によるブラームスのピアノ協奏曲第2番でデビューを果たし、さらに19日にはニューヨークのカーネギー・ホールでソロ・コンサートを行っている。

この時に録音されたブラームスのピアノ協奏曲第2番(共演はラインスドルフ指揮、シカゴ交響楽団)やベートーヴェンのピアノソナタ第23番のレコードも評判となり、いよいよ西側でも本格的にその実像を知られるようになった。1962年にはウィーンでヘルベルト・フォン・カラヤンとチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番を録音、諸事情から珍しくウィーン交響楽団が起用されたが、今日に至るまで高い人気を誇るロングセラーとなった。

その後は名実共に20世紀を代表するヴィルトゥオーゾとして、世界を舞台に精力的に活動した。同時代にアメリカを拠点に活動したウラディミール・ホロヴィッツと並び称されることもあった。

日本へは飛行機嫌いのためなかなか訪れることがなかったが、1970年の日本万国博覧会の際に初の訪日が実現した。それ以降はたびたび来日してリサイタルを開き、日本の音楽ファンにもなじみ深い存在となった。

これには行けなかったんだよな~。

リヒテルのレパートリーはバッハから同時代(20世紀)の音楽まで多岐にわたる。特にチャイコフスキーやラフマニノフなどのロシアものや、ベートーヴェン、シューベルト、シューマン、リスト、ショパン、ブラームスなど古典派からロマン派にかけてのピアノ曲がその中核にあると思う。その一方でドビュッシーやシマノフスキ、バルトークなどでも名演を聴かせた。

かなり幅広いレパートリー、芸風だった。

リヒテルのピアノ演奏は、ダイナミックで雄渾な情感と緻密にコントロールされた技巧を両立させた感じ、まさに極致の領域にまで達観していたと自分は思う。後世に残された彼の作品を聴いていくと、これがよくわかる。一聴してダイナミックな豪放な筆致なのだが、同時に情感などのエモーショナルな部分もうまく融合されていて、そして指がとき放つその技巧的なタッチ、豪快と緻密が融合している感じで、じつに驚きでもある。

聴いていると、鉄人といっていいほど、完璧な打鍵なので、強すぎてある意味面白みもない、もうちょっと人間的な側面を見せてくれるようなそんなヒューマンらしさ、人間的な弱さも欲しいな、と思うこともしばしばあった。

それだけ鉄人的で完璧な技巧派、豪放さを兼ね備えて達人、ヴィルトゥオーゾだったように思う。

リヒテルの芸術性が発揮されたのは、技巧的な難曲においてばかりではなかった。ピアニスティックな技巧の効果に乏しく、以前はプロのピアニストが取り上げることの比較的少なかったシューベルトのピアノ作品を、早い時期からレパートリーに採り入れていた。

クラシックファンの在り方は、それこそ十人十色で、人それぞれのクラシック音楽に対するアプローチがあって当然しかるべきだと思う。趣味の世界なのだから、そこを他人に強要される必要はないと思う。

でも、自分の経験から、そしてクラシック音楽を好きになりたいと思うなら、まずクラシック音楽史に渡る名指揮者、名演奏家、そして名演奏、そして名音源、これに興味をもつべき、そして一生懸命勉強するべきだと自分は思う。

懐古主義といってバカにする風潮もあるが、自分は全然合点が行かない。クラシックを勉強していくと、そういう過去の名指揮者、名演奏家、そして歴史に残る名演奏というのに、もう猛然と興味が湧くはずなのである。それらを猛烈に知りたい、という時期がかならず来るのである。クラシックファンにはそういう時期がかならずある。いわゆる修業時代といっていい。かならずそういう時期を経てきていまの自分があるのである。

そういうのにまったく興味がもてない人というのは、やはりある意味、どこか本物のクラシックファンにはなれない、そういう素養がないと言わざるを得ないのではないか。若い年代層の人たちにもあてはまるニューエイジ、新世代のクラシック音楽のあり方を探る必要があるのだろう。

古い時代の伝統に捉われない、まったく無関係の新しい時代のクラシック音楽。

そういうのを突き詰めていくのもひとつのアプローチであろう。

でも自分が意味するところの真のクラシックファンだったら、あるいはそのファンになれる素養のある人ならば、かならず名指揮者、名演奏家、そして過去の名演奏を徹底的に知り尽くしたい、調べ尽くしたい、その名盤の音源、映像素材を徹底して蒐集したい、こういう欲望が湧き出て当たり前だと思うのである。

クラシック音楽というのは、長い年月の間に、そういう過去の偉大な歴史のもとに築かれ、いまの基盤となって出来上がっているものなのである。

クラシックファンならばかならず通る道なのである。

あとは、この思春期ともいえるべきこの時期を乗り越えたら、あとはその人その人の自由である。

自分はやはり昔の指揮者、演奏家、演奏、そして古い音源が好きだと思う人は、その道をそのまま邁進するのもよし。この時期は十分に勉強できた。これらの歴史に尊敬と敬意を表しつつ、新しい時代の指揮者、演奏家、演奏にチャレンジしていく。これもありだろう。自分はどちらかというと後者かな。(予算体力があるなら、前者もやりたいですが。。。)

自分にとって、スヴャトスラフ・リヒテルというピアニストは、もう完全に、自分の修業時代のときに、一生懸命勉強したピアニストなのである。そういう自分のクラシック音楽の修業時代のピアニストなのである。

そしてその修業時代だからこそ、そのアーティストの名盤という名盤はぜんぶ蒐集する。そういう時代が必ずあるものなのだ。

リヒテルは大変音源が多いピアニストで、それこそ録音は無数といっていいほど、膨大な録音量を誇っている。そして多大なレパートリー。まさに鉄人で、自分にとって、どこから手をつけていいか、見当もつかない、そういうピアニストだった。

だから意識、彼に対するイメージをここ!という感じで集中できないピアニストでもあり、なかなかその全貌を理解する、語り尽くすというのが難しいピアニストでもあった。

鉄人で、ヴィルトゥオーゾで、そしてその膨大な残された録音。。ここから自分が自分の想いに基づいてイメージを固定化させることが難しいそういうピアニストであった。

いわゆる百科事典といったらいいだろうか。百科事典はほんとうになんでも載っている。でも百科事典はなんでも載っている、万能であることに意味があって、それ自体に固有の色を持たせるということを目的としていない。そしてなによりも百科事典は味気ない。

自分にとって、リヒテルというピアニストはそんな百科事典的な存在だったような気がする。

リヒテルに、自分が色をつけられる、と思った最初の音源は、やはりこれである。

スタニスワフ・ヴィスウォツキ指揮のワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団と共演したラフマニノフのピアノ協奏曲第2番。ラフマニノフの出世作、そしてラフマニノフのピアノ協奏曲の中で最高に人気のある第2番。

このリヒテルの演奏が、まさにラフ2の中で名演の中の名演ということで、後世語り継がれている名盤、名音源である。ラフ2を勉強するには、まずこれで勉強してください、というように。。

このラフ2の音源で、自分はリヒテルのイメージ固定化に大きく前進できたことは確かである。

でも、正直言って申し訳ないのだが、自分はラフ2の演奏としては、この名盤の演奏はあまり好きではない。テンポがゆったりすぎて、自分の好みに合わないのである。これがラフ2の名盤か~という感じで、ちょっとがっかりした記憶がある。(この盤が好きな人、ゴメンナサイ。もちろんいい演奏だとは思います。好みの問題です。)

自分はパッパーノ、アンスネス&ベルリンフィルのライブ録音のほうが全然いいと思った。ライブ録音という荒々しさはあるが、テンポが速く疾走感があって、こういうアレンジのほうがラフ2のイメージに合って、いいな~と思ったことがある。

なにせ、リヒテルは自分にとって百科事典的な存在だったので、もうその膨大な録音を片っ端から買え揃えていた時期があった。そしてそれを徹底的に聴き込む。そんな感じである。ある意味、そうしないとなかなかリヒテルという巨大なイメージ像を把握することが難しいピアニストであった。リヒテルを知りたいために、それこそ湯水のようにお金を使いまくり、彼の録音を片っ端から揃えていったのだ。

とくに全集物は重宝した。リヒテルの音源は、企画物としていろいろなコンセプト企画に応じて、全集スタイルで発売されているものが多く、それを片っ端から買い揃えて聴いていた。

その中で、どうしても忘れられないリヒテルの音源がある。

これが今回のこの日記のテーマでもある。

ずいぶん長い前ぶりであった。(笑)

この音源のことを語りたいために、ここまで長い前ぶりをやって来た。

それは

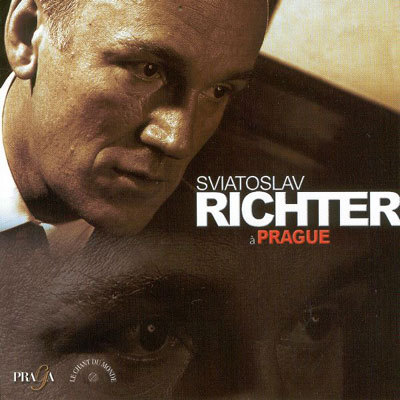

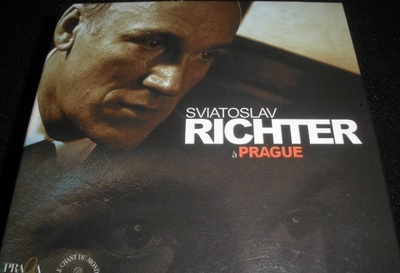

リヒテル イン プラハ チェコ ライブ(15CD)というものである。

リヒテルが亡くなったのは1997年8月1日、その年の12月5日に予約が締め切られた限定盤。20世紀最大のピアニストの1人、リヒテルが54年から88年にかけてチェコ放送局に遺したライヴ録音が一挙にCD15枚のボックスである。すぐに廃盤となって”幻のピアニスト”の”幻の録音”となったのである。

リヒテルが亡くなった直後に企画された衝撃的なアルバムで。チェコ放送局が保存していた音源で、リヒテルのライヴ演奏がこれでもかとギッシリつまっている全15枚組。所要時間はトータルで約17時間。鉄のカーテンの向こうの「幻のピアニスト」といわれていた西側デビュー前の50年後半のものから、ピアノ芸術において唯一無二の境地に到達した晩年のまで、巨匠リヒテルの独壇場を時系列で俯瞰することができる。

ロシアが生んだ20世紀最高のピアニストのひとり、スヴャトスラフ・リヒテル[1915-1997]は、1950年から東欧圏にツアーをおこない、徐々にその声望を高めていったのは有名な話。実際、ネーム・ヴァリュー獲得の端緒とされる1960年のアメリカ・デビューよりも前にすでにドイツ・グラモフォンとレコーディングを行っていることからも、東欧楽旅で築いた名声は相当なものだったことが窺える。今回の15枚組のボックス・セットは、1956年から1988年にかけておこなわれたプラハにおけるコンサートをライヴ収録したもので、実演でのリヒテルの凄さがひしひしと伝わってくる名演がズラリと揃っていて壮観。音源はもちろん放送局による正規なもので、クオリティは当時のライヴとしてはかなりのもの。リヒテル・ファンはもちろん、ピアノ音楽がお好きな方にぜひ聴いていただきたいボックス・セットである。

このボックスセットは、売り出してから、すぐに廃盤になってしまったため、その後中古市場では大変なプレミアな商品となって取引をされるようになったのである。

自分はこのボックスセットを、ヤフオクで知った。

当時15万で取引されていたのである!(驚)

CD BOXに15万を費やすか!

そんな感じであるが、当時はイケイケなときである。

何度かスルーして見送ったのであるが、いろいろな出品者から何度も出品される度に、その値段が10万~15万なのである。

自分は不思議でならなかった。このリヒテル イン プラハ チェコ ライブはそんなに凄い演奏なのか、そんなに貴重な音源なのか、めったに入手することのできないレアな音源なのか。

これだけのプレミアがついているということは、やはりマニアの間では、じつに貴重な音源に違いない。

自分は意を決して、このチェコライブを15万で落札したのである。

それ以来、自分のリヒテル・コレクションの中では群を抜いて宝物、貴重品扱いとなった。

入手した時は手が震えた。

実際、演奏を聴いてみたところ、これがじつに素晴らしいライブ演奏で、往年のリヒテルの名演がすべて堪能できる素晴らしいコレクションだと思った。

それから何年経過したであろうか・・・。家の中に増え続けるCDコレクションを整理、処分するために、中古買い取りに出すことにして大半を処分することにした。その中にリヒテルのコレクションも大半が含まれていた。

そしてかなり悩んだのであるが、え~い!とこのリヒテル イン プラハ チェコ ライブも売却してしまったのである。

驚いたのは、その後日のことである。

中古買い取り査定額のお知らせが来る。通常CDの買い取りは、もう二束三文で買い取られてしまうのが通常だ。2500円~3000円のCDもそのレア基準から300円~600円こんなところまで値下げされて、雀の涙程度の収入にしかならない。

と・と・とっ・ところがである。

このリヒテル イン プラハ チェコ ライブは、なんと!買取価格が10万なのである!

10万!!!買取で10万!!

なんということ・・・CD買い取りで10万ということは、ほんとうに貴重なレア商品で滅多に出回らないCD BOXなんだな、ということをそのときに気づいた。でも、もう時すでに遅しである。

自分は、恐れ入った。このリヒテル ボックス、こんなに貴重で威力のあるボックスとは思いもよらず、売りに出してしまった自分の浅はかさを心底後悔した。

それ以来、自分の中には、このリヒテル イン プラハ チェコ ライブの亡霊が目の前を彷徨ったことが何度あったことか。じつに大変なものを手放してしまった・・・そういう後悔で数日間、いや数年間思い悩まされていた。

あれから何年経ったであろうか・・・すっかりそのことも忘れていたのだが、偶然Twitterでリヒテルのことをツィートしている投稿を発見し、急に、このリヒテル イン プラハ チェコ ライブのことを思い出してしまった。

思わずヤフオクで探してみた。

そうしたらあった!!!

3,4000円!

しかも残り5分。

高いけど、買えない値段ではない。あの頃の15万と比較すれば、それは相場が安くなっている。

思わず、自分は落札。

ついに買い戻した!

やっぱり自分のところに戻って来る運命だったんだね。

ひさしぶりのご対面。

もう心臓バクバク、ドキドキである。震えが止まらない。

ベートーヴェン、ブラームス、ショパン、スクリャービン、リスト、ラヴェル、ハイドン、モーツェルト、ラフマニノフ、ムソグルスキー、ウェーバー、シューベルト、シューマン。

リヒテルが1954年から1988年にかけてチェコ放送局に遺したライヴ録音。

これだけ多様な作曲家が並んでいるにもかかわらず、リヒテルにかかると、まさにベートーヴェンなら音階的な旋律で、ラヴェルなら浮遊的なフランス調で、そしてラフマニノフであればロマンティックに、その作曲家に合わせて自分を自由自在に変容させていける、まさに鉄人的なうまさである。そして1曲、1曲にリヒテルらしい求道的でありながらも、なおかつ遊び心にも溢れているような、そんなパフォーマンスを逐次確認することができた。ほんとうにじつに鉄人的なうまさである。恐れ入りました。

録音もそんなに極端に空間の広い録音ではなくてややオンマイクではあると思うが、ほどよい抜け感と空間感、輪郭、そして当時のライブ録音としては破格のS/N感の良さなど、当時の録音としては、じつにいい録音だなとあらためて思いました。

もう儲けもんのお宝CD BOXである。

もう手放さないぞ!

そう決意しました。(笑)

ストリーミングはアルバムというコンセプトがないので、シングル単位で好きな曲を探していく。当然アーティスト側ではこういう曲をこういう順番で、というアルバムコンセプトを考えるのが常だったが、ストリーミングの時代になるとこれもあまり関係なくなるように思われる。自分の好きな曲、お勧めで似たようなメロディ、リズムなどの音声波形特性を持ったリコメンド類似曲で合体したようなリマークのような感じ。もちろんアルバム単位でもマーキングできるけど、リスナーにとっては、パッケージ時代と違ってアルバム自体を作品として固執する度合いが少なくなるのではないか。

またクラシックの曲は長いので、あまりストリーミングに向いていないと思う。

自分の中では、クラシックはやはりアナログ、CDなどの音源を蒐集する、というコレクター魂を刺激するところに興味があって、モノとしての価値、商品としての存在感、それを伴わないクラシック音源って、ちょっといまの自分には想像できない。

そういうと、リヒテルのこういう廃盤で、コンセプチュアルな全集ものの音源って、今後は存在そのものが危ぶまれるような気がする。パッケージメディアが今後シュリンクしてくとなると、こういう音源って聴けなくなるのではないだろうか。こういう全集ものを全部ネットに音源として移行としてくれるのか?

ストリーミング時代は、クラシックにとって結構解決すべき課題が多い。

現に、自分はストリーミングの使い方は、完全にロック、ポップス、昔の歌謡曲、演歌専門になっている。ストリーミングで長いクラシックを聴こうという気があまり起きない。やっぱりクラシックは物理メディアで、いいシステムで、いい音で聴きたい、という気持ちが前提にある。

そんなストリーミング時代におけるクラシック音楽が直面する課題を浮き彫りにした、そんなことを思い起こさせてくれたリヒテル イン プラハ チェコ ライブでもあった。

アナログをいろいろ聴く [ディスク・レビュー]

新譜を買うたびに、アナログも併売しているものは、なるべく買おうと思っている。こういう場合のアナログはいわゆる限定盤という扱いで、いつアナログのほうが売り切れになるかわからないからである。自分のいままでのアナログ収集はこの限定盤の蒐集がスタイル。現在の新譜を買うのみ。

昔の演奏家の古い時代のLP、オリジナル盤などをいろいろ集めていたら、もういくらお金あっても足りない。そこまではやらないつもり。アナログは腰掛程度なので。

最近買ったアナログは、この3枚。

ずっとそのまま未開封になっていた。1年ぐらい。。。(笑)

・マルタ・アルゲリッチのラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番のアナログ・プレス

・リサ・バティアシュヴィリのCITY LIGHTS

・ヒラリー・ハーンのドヴォルザーク・ヴァイオリン協奏曲、ヒナステラ・ヴァイオリン協奏曲、サラサーテ

ヒラリー・ハーンのLPは、いわゆる新譜で、CDもいっしょにもちろん買った。

アルゲリッチとリサさまのLPは、すでにCD新譜として販売されているもののアナログが後発で限定盤として販売になっているものである。

ひさしぶりにターン・テーブルを稼働させたが、針をLPに落とす作業も最初は慣れなく恐怖を感じたものだが、3回目あたりになるとすっかり思い出してきてスムーズになってくる。

大半のLPはすでに先にCDを聴いているので、どうしてもCDとLPの聴き比べになってしまう。

やはり

空間表現、音場のCD、音像、解像感のLP

という感じに聴こえてしまうかな~。

CDのほうが記録媒体の器としてダイナミックレンジが広いので、再生される音場や、空間の拡がりがLPより断然広くて、オーケストラ再生などには断然CDのほうがいいように思う。部屋中にホールの響きが広がっていく感じなど、空間描写、空間表現としてはもう断然にCDのほうがいいかな。あとクリアなS/N感とか定位のよさ。

それに対して、

アナログLPは、解像感が優れている。周波数レンジが優れているので、20KHzで帯域制限しているCDと違って高域はかなり伸びているし、低域も、基本、帯域制限していないので、非常に解像度が優れている。CDだとサウンドの線が太く角がとれた丸っこい音の印象(高域落ち気味)なのに対して、アナログはサウンドの線が細く、非常にシャープ、鋭利・繊細で高解像度な音に聴こえる。研ぎ澄まされている感じの切れ味いい音。さらにあと音全体もすごく濃い。

よくCDとLPのサウンド比較というとLPのほうが音がいいように聴こえると言われるけど、これが原因かな。解像度が高くて濃いんだから、やはりそう聴こえるのだろう。

でもダイナミックレンジはLPは狭い器なので、いわゆる部屋中に広がるとか、空間表現はそんなに得意ではないように思う。

一長一短なんですよね。

あと、自分にとって最大の懸案事項は、やはりA面、B面と裏返さないといけないこと。片面の再生はあっという間に終わる。そうするとすぐに裏返して針落としなどやらないといけない。これはもうアナログなんだよね。この儀式がやはり雰囲気あるから好きだという気持ちもよくわかるけど、やはりずっと座りながら、リモコンで操作できること、あるいは機器のリピート機能をつかって、ずっと再生しっぱなしにできること。あるいはスキップ機能で好きな曲だけを再生できる、これがやはりデジタルなんだよね。

リスニングチェアに座りながら、テレビを見ながら、あるいは読書をしながら、そのままずっと音楽を聴いていたい、いちいち立ったりしたくない。このニーズをデジタルは満たしてくれる。自分はアナログいいと思うけど、ここはどうしても面倒くさく感じてしまう。デジタルの優位性を感じてしまうし、自分にとってはこちらのほうがとても重要だ。

やっぱりずっと音楽を流しっぱなしにするという点ではデジタルだと思う。

アナログLPからCDへの切り替えの時期、LPのA面、B面の違いがわからないと言われたものだった。アーティストたちは、このA面とB面でそれぞれどのような曲の流れのコンセプトでアルバムを作るか、これが結構重要でアルバムつくりの肝になっていたりした。それがCDになったら、ずらっとそのまま連続再生だから、そのアルバムコンセプト自体無意味だと非難されたものだった。

ところがいまや、いまの世代の人たちは、ストリーミングの世代だから、単発で1曲ずつ単位での再生が基本になるから、アルバムというコンセプトすら意味がなくなってきている。アーティストたちが、いかにアルバム単位で、どのような曲をどのように並べて、その全体として、どのようなアルバムコンセプトにするか、そういう仕事すら全部意味のないものにしようとしている。

これが音楽のリスニングスタイル、音楽メディアの変遷だと思っている。

これが自分の見解である。

大方、そんな感じでいつも聴いているし、今回もそんな見解はあまり変わらなかった。

あとはターン・テーブルの高級なものが欲しい。これによって出てくるアナログサウンドはもう断然にレベルが違ってくるに違いない。とくにカートリッジの効果は大きいと思う。

まっアナログは腰掛程度なので、いったいいつになったら、高級なタンテを入手するのかまったく未定である。

●マルタ・アルゲリッチのラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番

つい最近、一時期心臓の病気でコンサートをキャンセルするなど、すごい心配したけれど、また復帰して頑張ってくれているようでうれしい。安心しました。いつまでも長生きして頑張ってほしいアーティスト。それがリアルタイム世代でお付き合いしてきた我々にとって一番うれしいプレゼントである。

この世代のアーティストでは、アルゲリッチが一番元気で演奏もしっかりしているほうだと思う。同郷のパートナーのバレンボイムがかなり健康上危なくなってきているので、アルゲリッチの相変わらずの元気が唯一の救いである。

日本へのコンサートとしては、5月の別府アルゲリッチ音楽祭がある。

今年はなんとオーケストラに水戸室内管弦楽団を従えて演奏する。

これは行きたいな~と思っていたのだが、チケット発売日がちょうど札幌に滞在していたときで、帰京していたときにはソールドアウトになっていたし、あと本年度は、北海道帰省があって予算的にも苦しかったので、無念だけど今年はあきらめた。ぜひ大成功になることを心からお祈りしています。(でもチケット残ってたら、やっぱり行っちゃうかも?(笑))

今回のラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番は、あのPhilips/DECCAのアルゲリッチの名盤(リッカルド・シャイー指揮、ベルリン放送響)でラフ3だけをアナログとしてリマスタリングしてリリースするという限定盤のようだ。このラフ3のリファレンスとして、自分は長らくアルゲリッチ盤を使ってきたので、それがアナログになるということで、やはりこれはコレクションとして収集しておきたいと思い衝動的に買ってしまった。

なんと6,000円もする大変な貴重盤である。

そして驚くことが、アナログへのマスタリングは、Emil Berliner Studiosがやっている。

シドニー・クレール・メイヤー氏のようだ。

これは嬉しいね~。エミール・ベルリナー・スタジオのマスタリングと聴くだけで、もう嬉しくてたまらいし、アナログLPの古の時代からの確かなマスタリング技術を受け継いでおり、俄然信用もあがってくる。

聴いてみたが、概ね予想通りで、既述のようなCD/LPの聴こえ方の違いはあるが、アナログとしてコレクションしておく、という点では非常に価値のあるLPだと思う。

アルゲリッチが彼女のピアニスト人生の中でラフ3を弾いたのは、このとき1回切り。アルゲリッチらしい猛突進型の強打鍵で、疾走型ではあるものの、ものすごい白熱ぶり、フィナーレでの猛烈なスピード、百獣の王の威厳と激しさと強さ、そして美しさ、すべてを兼ね備えたラフマニノフの3番だと思います。

ラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番という曲は、なぜか映像素材ではいい素材が見つかるのだが、CD、音源となると自分にビシッとロックしてくる音源が皆無に近く長らく探し求めてきたのだが、なんとなく自分のイメージに合うかな、と思った最初の出会いがこのアルゲリッチ盤であり、以降後生大事にこの盤を、この曲の基準、リファレンスとしてずっと聴いてきているのだ。

そのアナログ盤のリリースはうれしい。

●リサ・バティアシュヴィリのCITY LIGHTS

リサさまのCITY LIGHTSは、世界の11の都市にちなんだ小品を連作的に組み上げたアルバム。リサさまゆかりの街だという。

ミュンヘン、パリ、ベルリン、ヘルシンキ、ウィーン、ローマ、ブエノスアイレス、ニューヨーク、ロンドン、ルーマニア、トビリシ。

普通にクラシックの作曲家の作品を取り上げるものではなく、いわゆるコンセプト・アルバムである。

2019年に生誕130年をむかえたチャップリンの音楽と映画に触発されたメドレーを作るというリサ・バティアシュヴィリとニコラス・ラクヴェリのアイデアが、リサさまの生活する主要都市に基づいた自伝的コンセプトへと発展したというのが事の発端である。

今回、クリエイティヴ・ディレクターとして、リサ・バティアシュヴィリとニコロズ・ラクヴェリの2人がクレジットされている。

「リサ・バティアシュヴィリと個人的・音楽的な繋がりがある世界の11都市と、そこに関連する美しいメロディーでその都市を旅し、そしてチャップリンにトリビュートする。」

これがこのアルバムのコンセプト。

ミュンヘン/パリ/ベルリン/ヘルシンキ/ ウィーン/ローマ/ブエノスアイレス/ニューヨーク/ロンドン/ブダペスト/トリビシ

最後のトリビシは、ジョージア国(グルジア)の首都のこと。リサさまは、このトリビシで生まれた。生まれ故郷の街である。

全体の印象としては、クラシックのアルバムを腰を据えてしっかりと聴こうという感じのアルバムではなく、世界の都市を脳内でイメージしながら、その美しいメロディを聴きながら、リラックスして聴くBGM的な聴き方をするアルバムのような感じがした。

一聴すると、耳あたりの良い曲を集めたムード・ミュージック風のようなアルバムだが、じつに芯の通った個性的で丁寧な仕上がりである。そしてモダンでフックの効いたキャッチーな旋律の小曲をメドレーのように紡いでいくその手法は、優雅な世界旅行をしているような気分に誘われる。

それがリサさまとゆかりのある世界の11都市と1曲1曲関係があるという仕掛け。

ジャケットのリサさまの格好良さも相まって、もう最高に大好きなアルバムである。

最高のBGMである。

脳内にいっぱいアルファ波が出ます。

そして多様性があって、けっして美しい優しいだけの1本調子にならないドラマがあると思う。

アルバムの最初から最後まで、なんか映画を見ているような完結された作品性・ドラマがあります。ずっと聴いているとそのストーリーがよく理解できてくると思います。

クラシックというよりは、イージーリスニングというような聴きやすさ、やさしさがあり、自分は大のお気に入りで、ヘビロテで聴いている。

じつは、このアルバムのアナログLPが限定盤として後日発売になっているのを知った。ぜひこれも記念に買っておこうと思い、入手した。通常のLPサイズと比較すると、若干小さなめなLPで、でも33回転である。

アナログらしいサウンドで、これもいい出来具合である。

大事なコレクションになるであろう。

リサさまは、最近このCITY LIGHTSのツアーに合わせて世界ツアーを始めているようである。CITY LIGHTSは2019年にアルバム制作で、2020年にリリースされた。2020年は世界中はコロナ・パンデミックの真っ最中だったので、アルバム発売だけでツアーができなかった。コロナ禍が落ち着いた今年2023年から、このCITY LIGHTSツアーと称して、世界ツアーを始めたようなのだ。べつにアルバムに収録されている世界11都市と限定されている訳ではなく、たとえば上の写真では韓国ツアーでのサイン会のひとこま。だから需要があればどこの国でもお伺いします、というスタンスなんだろうと思う。

ぜひ日本にも来てほしいです~。

●ヒラリー・ハーンのドヴォルジャーク・ヴァイオリン協奏曲、ヒナステラ・ヴァイオリン協奏曲、サラサーテ

このアルバムは去年の2022年に新譜としてリリースされたアルバムで、タイミングを逸してしまいきちんとレビューの日記が書けなかった。大変申し訳なく思っています。

ハーンの新譜は、なんと!ドヴォルジャークのヴァイオリン協奏曲である。

これは嬉しいというか、意外というか、よくぞ録音してくれた、という感じである。

ドヴォルジャークのVnコンチェルトは、なかなか演奏される機会の少ないコンチェルトで、生の実演でもそうだが、音源としてもあまり新しい録音というのも見当たらない。それをヒラリー・ハーンのような大物ヴァイオリニストがCDとして出してくれて、もうなにをかいわんやである。大満足である。最高に感謝している。そういう面でもぜひリアルタイムでレビューをリリースするべきであった。

古くは、黒沼ユリ子さんの日記に始まり、2022年7月に小林美樹さん、広上淳一指揮オーケストラ・アンサンブル金沢で生の実演を、金沢で初めて聴き、そして最後の望みは、過去にも音源が少ない、このドヴォルジャークのヴァイオリン協奏曲の新しい録音を手に収めることであった。

これからはこの曲は、ハーンのこのアルバムで予習をすることにする。あとで気づいたのだが、じつはアラベラさんもPENTATONEの昔の音源、いわゆる有名になる前に、このドボコンを録音しているんですよね。自分はこのアルバム持っていますね。こちらはPENTATONEであるからSACDサラウンドで聴けますね。これも後日聴いてみます。

ヒラリー・ハーンのドヴォルジャークのヴァイオリン協奏曲。

ヒラリー・ハーンというヴァイオリニストは、ソナタにしろ、コンチェルトにしろ、いわゆる王道的な作品を発表しながら、現代作品に至るまで広く取り上げてきた現代屈指のヴァイオリニスト。

そんな作品群をずっと聴いてきた自分はヒラリー・ハーンというヴァイオリニストは非常にクセのないスタンダードな演奏をする奏者だと認識しているので、今回のドボコンの録音も極めて正統派の演奏で自分の満足いく内容であった。教科書のような襟を正したような演奏で、区画、音の隈取がしっかりしている、折り目正しい演奏のように感じた。

決して主張しすぎないソリストのパフォーマンスとオーケストラとのバランス感覚。しっかりと堅実でありながら、技巧的な箇所もさりげなく弾いてしまうテクニックの高さ、歯切れのいいボーイングとそれに伴う弾けた音などソリストとしてのテクニックも相変わらず見事なものであった。

本当にパフォーマンス的、そして全体の音楽の造形からしていかにも教科書的でスタンダードなので、間違いなく今後のこの曲の自分の基準、リファレンスになると確信した。

やっぱり新しい録音、新しい演奏は、これからの未来を期待させてくれるし、すべてを解決してくれるような気がする。なんといっても明るいのがいい。

そしてドヴォルジャークのヴァイオリン協奏曲は、非常に民族的で地域に根付いた地域密着型の暖かい優しいメロディで包まれた音楽であること。この曲だけではない。祖国の音楽を大切にしていた彼の音楽には、故郷への想いを呼び起こすような不思議なエネルギーがあるのかもしれない。たった30数分の短いコンチェルトではあるが、そこに由来した確かな名曲だということがわかる。

大変いいコレクションを入手できたと思う。

ドヴォルジャークやサラサーテは、ロシアのチャイコフスキーやムソルグスキー、ノルウェーのグリーグ、フィンランドのシベリウスなどと同じ、後期ロマン派の音楽ナショナリズムの大きな潮流の一部でもあった。

もうひとつカップリングされているヒナステラのコンチェルトは、かなり現代音楽風の独特の語り部。ハーンもこういう世界が得意、指向性があるんだなと思いました。過去の作品でもこの系統の音楽は何回もチャレンジしていた。

20世紀半ばのアルゼンチンのヒナステラは、初期の音楽的影響と現代の発展を融合させて、独自の音楽言語を作り上げた作曲家。

今回のこのヒラリー・ハーンの新譜、”エクリプス”は、ヴァイオリニストにとって音楽的節目となるもので、ハーンは、1年以上の休暇を経て、長年に亘って愛奏してきた作品を初めて録音している。

と、同時に、この全く異なる3つの作品は、ヴァイオリンという楽器だけでなく、それぞれの作曲家が長い間故郷を離れていたにもかかわらず、何らかの音楽的・地理的なつながりを持ち続けていたという考えによって結びついている、という伏線もあるようだ。

パートナーは、指揮にアンドレス・オロスコ=エストラーダ、管弦楽にhr交響楽団(フランクフルト放送交響楽団)。

ヒラリー・ハーンの新譜”エクリプス”は、ドヴォルジャークのヴァイオリン協奏曲を収録しているだけでなく、非常に素晴らしい完成度とコンセプトの作品となっているので、ぜひ入手しておくことをお勧めしたいです。

ヒラリー・ハーン、今年の6月に来日してヴァイオリン・リサイタルを東京オペラシティで開催してくれる。ベートーヴェンの一連の作品のソナタのようで、これはコロナ禍で残念ながら中止になってしまった演奏会のリベンジである。自分も前回も行くつもりであったが中止になってしまい、返金してもらった。今回も、自分はぜひこの公演に馳せ参じようと思っている。

またハーンの神業を観れると思うと楽しみである。

彼女のリサイタルもいろいろ経験してきたが、彼女はときどき信じられないような、一瞬聴衆が凍り付くような神業を連発するときがあるんだよね。思わず会場が息を呑む、というか息が止まる。そんなテクニシャンなのである。

楽しみです。

児玉麻里のブラームス [ディスク・レビュー]

児玉麻里さんのひさしぶりの新譜は、初のブラームス・アルバム。

児玉麻里さんといえば、言わずと知れたベートーヴェンひと筋のピアノ人生、ベートーヴェンを敬愛し研究し、極め尽くしてきた。ピアノ・ソナタ全集、ピアノ協奏曲全集、弦楽四重奏曲。PENTATONEだからこそできる息の長いプロジェクトを長年にかけて完遂してきた。おそらくほかのメジャーレーベルであれば目先の売り上げを重視し、つねにマーケット優先、売上優先の曲目選び、レーベルの指針通りの選択を余儀なくされることもあり得たであろう。

演奏者の意図を汲み入れ、そのアーティストの目指すところを、それを何年、十何年かけてひとつのツィクルスとして完成させる、というのは、やはりレーベルとしてそれなりの理解がないとなかなかできないことだと自分は思う。

児玉麻里さんは、本当に2000年当初からPENTATONEでベートーヴェンのピアノソナタ全集に取り組んでいた頃から注目して追いかけていたが、こうやって20数年以上経過して思うことは、あの頃からまったくブレていないというか、完璧なまでに自分軸を持っていて、すごくマイペースというか、自分のリズムを崩さず、自分の目指すところを進めて、それをきちんとレーベルが理解していて、自分の理想通りのピアニスト人生を歩まれているのではないか、と思うことだ。

ご家庭も幸せ、もういうことない人生なのではないでしょうか。(笑)

うらやましいです。つねに激動で幾度ものの苦難を乗り越え、もう波瀾万丈だった自分の人生もあやかりたいところです。

ピアノとしてのベートーヴェンを極め尽くした感のある児玉麻里さんにとって、つぎなるターゲットとして選んだのがブラームス。ベートーヴェンといえば、ブラームス。ブラームスはベートーヴェンを尊敬していたし影響も大きく受けてきた。児玉麻里さんのピアニズムの根底にはやはりドイツ音楽があるんだな、と思いました。妹の児玉桃さんは、フランス音楽、現代音楽を得意としていて、姉妹とも、ご自身のカラー、目指す音楽性がきちんと確立されているのが興味深い。

児玉麻里さんは長年ブラームス作品を温めてきており、まさに今、満を持しての発表となるそうだ。ブラームスのピアノ作品もかなりの作品数があるので、これからの児玉麻里のアルバムとしてはブラームスを軸に展開していくことになりそうな気配である。

新しい道~ブラームス:ピアノ・ソナタ第1番、シューマンの主題による変奏曲、シューマン、C.シューマン編:献呈 児玉麻里(日本語解説付)

「新しい道」。

~ブラームスとシューマン夫妻の出会い

今回フォーカスしたのは、ブラームスとシューマン夫妻の出会いで、そのときにブラームスが作曲したいわばブラームス初期の作品である。ロベルト・シューマン、クララ・シューマン、そしてヨハネス・ブラームスの関係ほど、文書の形できちんと記録されているものはないであろう。我々はその記録から、いまの時代においても、この3人の当時の関係を詳しく理解することができる。

三者の間にあった友情は終生、変わることはなかった。この生命の繋がりから発せられる魅力は、長年に渡って、心に深く刻まれ、その始まりの物語を音楽でなんとか伝えることができないか。それが児玉麻里さんの最大の関心事になっていた。

ライナーノーツに、そのようにご自身が書かれている。

そういう衝動、想いが今回のブラームス・アルバムとして思う存分、その思いの丈を語ってくれているのだ。

ブラームスとシューマン夫妻の出会い、そしてブラームス初期の作品。

自分もずいぶんご無沙汰しているので、ここはひとつひとつ確認しながらトレースしていってみたい。とても感動的であると同時に、とても人間臭くて、ブラームスという人柄がよくわかり、その後のブラームスの成功はやはりシューマン夫妻なくしてはありえなかった、ということがわかる。そしてその後のブラームスの人生、創作活動についても、シューマンの妻・クララとの関係を抜きにして語ることはできない。

この部分は別途解説を試みてみることにする。音楽を聴く前に、こういう知識は事前にあったほうが絶対いい。アルバムの音楽性、意図するところがよく理解できると思う。

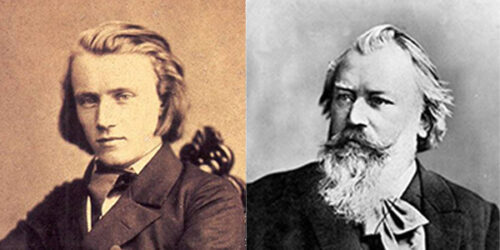

ブラームス~“恩師の妻との禁断の愛-14歳年上の女性に翻弄された人生” (日本コロンビアHPより抜粋)

本名:ヨハネス・ブラームス

出生地:ドイツ ハンブルグ

生年月日:1833年5月7日(おうし座)

星の数ほどの女性が人生に登場するも、その恋愛が盛り上がるとブラームスの方から逃げていく…女性からすると、こういうタイプもかなり面倒だったりしますね。

そんな偏屈なブラームスにも、ずっと敬愛しつづける女性がいたようです。それは自分の大切な恩師の妻であり、14歳も年上の女性でした。

《苦労を重ねた幼少期》

ブラームスの父は、ダンスホールや町の楽隊で演奏するコントラバス奏者でした。裕福ではありませんでしたが、小さい頃から音楽の手ほどきは受けていました。ただ、家庭を養うために若い頃はハンブルクの売春宿でピアノを弾いていたといいます。

「数ヶ月沖に出ていた帆船が入港すると、船内から船乗りたちが女を求めて猛獣のごとく姿を現す。するとその半裸の女たちは彼らをいっそう駆り立てようと、ダンスや接吻、抱擁の合間にぼくを膝に座らせてわくわくさせたものだ。それが女性の愛についてぼくが最初に受けた印象なんだ。」

ブラームスの恋愛観はこうした幼少期の出来事が作用しているのか、彼は一生結婚もせず束縛されず、単純でお金で買う愛も普通にころがっている…そんな生き方をしてゆきます 。

《シューマンとの出会い》

ブラームスのピアノ演奏の実力は悪くはなかったものの、性格的に地味なこともあって、演奏家には向いていなかったようです。その代わり、作曲家を生業として切磋琢磨しているうちに、20歳の頃、彼はシューマンの元へ出向き書き溜めた曲を次々と披露。43歳のシューマンはこの若い作曲家の才能にすぐにほれ込み、ブラームスを世に送り出す記事を書いたり、出版社への売り込みのサポートもしていきます。無名で新人のブラームスが活躍できたのも、このシューマンのサポートがなかったら決してできなかったことですね。

《追いかけては逃げる-やっかいな性格》

若い頃のブラームスは、金髪に青い瞳のイケメンタイプ。周りの女性も実力のある若くてかっこいいブラームスを放っておくはずもなく、何人かの女性と仲良くなっては離れるということを繰り返していたようです。ブラームスは付き合いだすと結婚を考えずにはいられないようだったのですが、結婚したら自由でいられなくなってしまう・・・というジレンマも抱え、結局は関係が盛り上がるとブラームスの方から逃げてしまうようでした。

《14歳年上の恩師の妻への恋心》

青年時代はもてていたブラームス。20歳のときに出会った恩師、シューマンとの出会いが彼の恋愛人生に大きく影響します。ブラームスの才能にほれ込んだのはシューマンだけでなく、その妻で実力派ピアニストだったクララもそうでした。1854年シューマンは自殺を図り、精神病院に入ることになってしまいます。その知らせを聞いたブラームスはすぐにクララのもとに駆けつけ、シューマン夫妻のこどもの世話から家事にいたるまで家族のようにクララを支えたといいます。そして、「愛するクララ。あなたをこよなく愛しています。」という手紙も見つかっています。14歳も年上のクララと若きブラームスの仲の良さは、周囲にもはっきりと分かるようになり、入院中のシューマンもそれに気がつき、そのショックもあって精神的にますます悪化させたという説もあるほど。

自殺騒動から2年。シューマンは入院中に亡くなってしまいます。 では、シューマンの死後ブラームスとクララはどうなるかというと・・・結局二人は別れてしまいます。 理由は確固たる証拠があるわけではないのですが、もともとブラームスはマジメな性格。自分の存在でクララが完璧な女性でなくなることを恐れて、ブラームスの方から離れていったのではないかといわれてます。

《離れてはまた戻り・・・》

クララのもとから離れたブラームスは、アガーテという女性に恋をして婚約まですすんだものの、「結婚して束縛されたくない」という手紙を残してアガーテからも去ってゆきます。そして、こともあろうにクララの元にまた戻っていきました。その後もブラームスは他の女性と仲良くなっては自ら別れを告げ、またクララのところに戻るということを繰り返し行いました。そのたびにクララは寂しい思いをしたのではないでしょうか。そんなこんなでつかつ離れずな関係をずっと続けたブラームスとクララ。その関係はクララ76歳でその命を閉じた瞬間まで続いたといいます。 生前、この二人は作品や演奏について相談したり議論をする、最高の友人といってもいい関係でもありました。二人の関係がプラトニックだったのか、そうではなかったのか…そこまでは私たちの知る由もありませんが、これほど長い間最高の友人関係が続いたとなると、あくまでも二人の関係は男女の関係を超えた精神的なつながりだったと思わざるを得ません。

ブラームスは、女性に対してすごい熱く恋愛は盛り上がるのですが、そうなって佳境になってくると結婚に縛られたくないということで、自分から去っていく。。。なんとも面倒な人だったんですね。(笑)

ブラームスの肖像画といえば晩年の髭のけむくじゃやらの老人画が有名で、みんなそちらを想い出すかもしれませんが、じつは若い頃のブラームスの肖像画もあって、これは驚きますよ。すごいハンサムなのです。これはもてただろうな・・・と推測します。

ブラームスは、敬愛するベートーヴェンと同じ生涯独身を貫きますが、その人生はけっして寂しいものではなく恋多き人生で、本人自身も恋に没頭するタイプのようでした。でも女性と恋に落ちては、ブラームスのほうから去っていき、そしてまたクララのもとに戻ってくる。。それを繰り返していた、といいます。そうやってクララとは一生涯の恋、というよりはある意味ここまでくると、いい親愛なる友人関係といったほうがいいのではないでしょうか。

ブラームスにとって、ロベルト・シューマンの妻、クララはそんな永遠の女性だったのです。

名もなきブラームスを音楽界に知らしめたのは、ロベルト・シューマンのおかげです。ブラームスがシューマン夫妻のデュッセルドロフの家を訪れて、書き溜めた自分の曲をピアノで何曲かを夫妻の前で披露。それにシューマンはいたく感動。まさに、ピアニストとして、作曲家としての”救世主”を見出させしめることになります。

シューマンはすぐに、「新音楽時報」に掲載した有名なエッセイ「新しい道」で、熱くその予言めいた熱意を表現したのです。

「私は、そのような人物が・・・突然現れると信じている。その熟達は徐々に花開くのではなく、ミネルヴァのようにジュピターの頭部から”完全武装”で飛び出してくるのだ。そして今、彼は、その揺り籠で神の愛と英雄たちが見守る、若き血の持ち主として登場した・・・

こんな感じでシューマンの絶賛の賛辞が延々と続くのです。

これで無名だったブラームスは、いっきに楽壇・音楽界にその名を馳せることになります。

まさにブラームスにとって、音楽家、作曲家としての人生を歩むうえで、シューマンは恩師ともいっていい存在だったのです。

もうここまでは、この今回の児玉麻里さんのブラームス・アルバムを聴き込むうえで、最低限知っておかないといけない史実です。これを知って聴くのと、知らないのとでは、全然有難みが違ってくると思います。

というか、ある意味、この3者の相互関係、そしてブラームスにとって、ロベルト・シューマンとは、クララとは、そういう史実を語っていく上で絶対欠かせない曲が、今回のアルバムにすべて散りばめられている。そう言っても過言ではないと思います。

今回のメインはブラームスの「作品1」であるピアノ・ソナタ第1番。1853年10月1日にブラームスはシューマン夫妻を初訪問し、この曲を自らの演奏で披露したといわれます。最初ロベルト・シューマンがひとりで聴き始めたものの、「クララにも聴かせたい」と止めさせたことが知られています。シューマンは晩年の病に苦しんでいましたが、その月末に「新しい道」のタイトルで熱くブラームスを楽壇に紹介しました。

このピアノ・ソナタ第1番。

その第1楽章の冒頭から、ベートーヴェンを手本としていることを隠そうともしていない、その大胆な手法。(笑)ベートーヴェンのハンマークラヴィアからの引用とも思われる追想もあり大胆だな~と思います。やはりブラームスは、ピアノだけでないですが、交響曲、弦楽合奏、すべてにおいてベートーヴェンの影響を受けていて尊敬していたのだと思います。

自分はこの曲を聴いて、ブラームスの晩年の頃の作品に比べると、希望に満ちた明るい雰囲気が漂っていて、若い頃の作品だな~と思います。けっして旋律的に凝った難解な節回しがなく、非常に単純で明快。わかりやすい曲だと思います。

そしてこれはいつも思うことですが、そしてベートーヴェンの曲にも言えることなのですが、ブラームスの音楽というのは、いわゆるブラームス節とでもいうのか、独特の曲調みたいなものがありますね。旋律、拍感、調性などいろいろ全部ひっくるめて。パッと聴いたときに、あっこれはブラームス!って一発でわかるような。骨格感がしっかりしていて、重厚、分厚い、メロディを聴いたら一発でわかる。らしさというのがある。

その中でブラームス特有の美しさという要素がある。

ふだんはとても厳格的でいかにもドイツ音楽そのものという感じなんだけれど、ふっとしたところのフレーズにすごい美しいメロディが垣間見えるんですよね。厳格な流れが基本にあるから、余計にこの突然短くふっと現れる美しいフレーズに妙に感動してしまう。その美しさもどちらかというと哀愁、陰の美しさ、四季のシーズンで言えば秋。ブラームスのこのメローな美しい哀愁を帯びた旋律の作曲能力はすごいと思います。

自分はブラームスの音楽を聴くときは、いつもそう思います。基本はとくに晩年作品ですが、とても重厚で分厚くて厳格的なんだけど、このふっと現れる美しさにブラームス音楽が美しい、と感動してしまうのです。ブラームス音楽って、この組み合わせ、兼ね合いこそが真髄なんじゃないかなと思っています。これこそがブラームス音楽という感じで。

まさに大人の音楽です。この渋さ、渋い美しさは若い人はもとより、ある程度年配がいった人のほうが理解しやすいような気も・・・。

これはベートーヴェンの曲もそうです。やはりここはブラームスは師であるベートーヴェンのエッセンスをいただているのではないでしょうか。

このブラームスの音楽人生の出発点ともいえるピアノ・ソナタ第1番は、基本は若々しいまだ希望に満ちていた時代の溌溂とした筆致ですが、このブラームス音楽に特徴のそういう緩急のつけかた、短フレーズの美しさが強調されるようなそんな仕掛け造りがもうこのときから身に着けているように思います。その兆しが見られるのです。これはいわゆる才ということなんでしょうね。

これがきっかけとなり、ブラームスは翌年、シューマンの「色とりどりの小品」Op.99の「5つのアルバムの綴り」第1曲と「クララ・ヴィークの主題による即興曲」Op.5をもとに「変奏曲」Op.9を作曲、クララに捧げました。さらに6年後、ルイ・マルの映画「恋人たち」で用いられたことでも有名な弦楽六重奏曲第1番の第2楽章による変奏曲を作り、やはりクララに捧げています。

この2曲がアルバムに収められています。

これらの2曲はブラームスとしては悩ましいまでの感情があふれており、クララへの思慕の情が感じられます。

そして最後が、シューマンの献呈。

これはあまりに有名ですね。本当に美しい珠玉のような曲。なんと美しいメロディなんだと思います。もう誰でも知っている曲ではないでしょうか?耳にした瞬間、あっこの曲!というくらい有名です。

ロベルト・シューマンは1840年の結婚記念日に歌曲集「ミルテの花」Op.25を新妻に贈りました。「あなたは私の魂、あなたは私の心」という言葉にすべてを託し・・・これらを素晴らしく強調する、舞い上がる旋律によって、クララに向けて直接語り掛けました。

クララは日記にこう書いている。

「ポルターアーベント(婚礼前夜)!ロベルトがまた、花嫁への美しい贈り物<ミルテの花>をくれました。私はとても感動しました。チェチェリーが私にミルテの花輪を手渡してくれましたが、それに触れたとき、私は非常に神聖な気持ちになりました。」

フランツ・リストは、この「献呈」をはじめてピアノ独奏用に編曲しました。超絶技巧で鳴らしたリストらしいかなり技巧に走ったヴィルトゥオジックな曲調にアレンジして、この美しい曲を編曲しました。

このリストのピアノ編曲版の「献呈」は、曲の時間も2~3分程度の手頃な短さと相俟って、この曲の持つ本来の美しさなどがあって、まさに不滅のアンコール・ピースとして定着し、どのピアノコンサートでも、かならずアンコールでお目見えする、というくらい定番になりました。

もちろんこのリストのピアノ編曲版だけではない。本来の歌曲としても不滅のアンコール・ピースなのです。自分はグルベローヴァさまのCDや実際のリサイタル、そして他のオペラ歌手のリサイタルのアンコールでもこのシューマンの献呈の歌曲版は、もう数えきれないくらい体験してきた。もうそれだけ絶好の美しさ、秀逸な作品なのである。

こんな素敵な歌曲を、婚礼前夜に妻のクララにプレゼントするなんて、ロベルト・シューマンという男はなんとロマンティックな男なのだろう、と思ってしまいます。

リストのピアノ編曲版の「献呈」は、自分はCDでもよく聴いてきたし、YouTubeでもよくお目にかかる。日本のピアニストもこぞって、この献呈を録音してきた。

やはりそこはリストらしい、どちらかというとメリハリの利いた技巧的な派手な献呈である。

でもクララは、このリストによる超絶技巧的な編曲をあまり好んでいなかった。ロベルトが自分に贈ってくれた細やかな気持ちとはだいぶかけ離れているように感じていたからだ。

それで、結局クララ自身が、この歌曲「献呈」をピアノ編曲し直してしまうのだ。

本来の夫の曲のイメージを壊さないように。本来の姿に戻すべく。。。

それがクララ・シューマン編曲の「献呈」であり、このアルバムに収められているのもこのクララ編曲版のほうである。クララ編曲版のほうは、おおよそ超絶技巧とはまったくかけ離れた素朴でおとなしい素直な曲調である。

リスト編曲版はものすごい数が出回っていてメジャーなのに対し、クララ編曲版はあまり演奏される機会も少なく陽の目をあたることもない。

このクララ編曲版のほうをアルバムに収めることが、児玉麻里さんのひとつの拘りだったのであろう。

児玉麻里さんのピアノは、とてもスタンダードというか派手な色付けとか個性を際立たせたり、とかの脚色はしないタイプだと思う。まさにあるがままの自然流。自分が目指すところのベートーヴェン、ドイツ音楽に向かって自分を素直に表現する、実直なピアノだと思う。そこにあまり作為的なものはほとんど感じない。

ロベルト・シューマン、クララ・シューマン、そしてヨハネス・ブラームスという3人の出会いをなんとか音楽として表現できないか、そこに今回のアルバムの肝があって、それにあわせて選曲をされて、アルバムコンセプトが決まっている。。そんなアルバムである。

素晴らしかったです。

こういう新譜を聴いて日記を書いてみないと、普段なかなか仕事や他趣味などで忙しく頭が回らないので、いい勉強になりました。やっぱりクラシックは自分の原点だな、と思うとともに、この場に戻ってくるとなんかホッとしますね。

録音は、2022年7月、ノイマルクト・ライトシュターデルでおこなわれた。

録音チームは、ポリヒムニア。レコーディング・プロデューサー、バランス・エンジニア、エディターにエルド・グロード氏。

ベテラン、やっぱり安心して聴けます。児玉麻里さんのPENTATONE新譜は、SACD5.0サラウンドなのです!もういまや、コストの関係上、PENTATONEアーティストの中でもサラウンドで出せる人は、本当に看板スターとしての扱いの人くらい。

すごいことだと思います。

SACDサラウンドを聴くために、ひさしぶりにリアスピーカー、リアパワーアンプを稼働した。リアスピーカー、スピーカーケーブル外れてた。(笑)

やっぱりSACDサラウンドのサウンドいいです~。音の厚み、音の定位感、音場感などがぐんとリッチになって、これを一度聴いてしまうともとに戻れないです~。

オーケストラと違って、ピアノソロだと2chステレオでも十分でないか、と思ったときもあった。昔そういう日記を書いてゴローさんに、いやそれは違うとコメントをもらったこともあった。(笑)

やっぱりピアノソロでもサラウンドになると、実際の現場、会場の気配感、空気感など一段と豊富になり、2chステレオとは段違いの差である。

児玉麻里さん、最近、アルフレッド・ブレンデルを訪ねる夢が叶ったそう。

(c)Mari kodama Facebook

アルフレッド・ブレンデルは、まさに我々の世代のピアニスト。もう引退してしまいましたが、その全盛期ではベートーヴェン弾きとして有名なピアニストでした。

1960年代にベートーヴェンの全ピアノ曲を録音した初のピアニストとなる。1970年代にベートーヴェンのピアノソナタ全曲を録音(フィリップ)した。1982年から1983年にベートーヴェンの全ソナタ32曲を欧米の11都市、77リサイタルで演奏。1996年にベートーヴェンの全ソナタの全曲を録音(3回目)した。

ベートーヴェンだけではない。ハイドン、モーツァルト、シューベルト、シューマンといったドイツ・オーストリア音楽の王道とも言うべき作曲家の作品を得意としていました。

派手なピアニストではなかったですが、知的な雰囲気を漂わせていたピアニストで、堅実な奏法でした。自分の記憶ではレーベルは、フィリップスでしたね。

自分もブレンデルのCDはよく買いました。その中でもフィリップスから出ているサイモン・ラトル&ウィーンフィルとのベートーヴェン ピアノ協奏曲全集はいまでも自分のベートーヴェン・ピアノコンチェルトの基準、ものさし、定番です。数ある作品の中でもベートーヴェンのPコンチェルトといったら、このラトル&VPO&ブレンデルの録音がすべての基準になっています。この基準がまず自分の身体の中にあって、それで他作品を比較します。

同じベートーヴェン弾きとして、児玉麻里さんとしては、どうしてもお会いしたかった先偉人だったのでしょう。

よかったと思います。

PENTATONEの新譜:アラベラさんのバッハ・コンチェルト [ディスク・レビュー]

あぁぁ~どうしよう~~ってな感じです。

アラベラさんの新譜にはぶったまげたっス。(笑)

ちょっとほかのフォトも見てみますね。

・・・(^^;;

女性アーティストは、あるときを境にガラチェンしたくなるときがあるんですよね。いつまでもお嬢様イメージではいけないという。。。

女性アーティストの場合、若いときは美人でどこかカッコよく尖った感じで売っていき、いわゆる勢いのようなものがありますね。でも経年ととともに、年輪を重ねていき色褪せない美しさというか、人間味溢れる優しさ、落ち着いた美しさが滲め出る路線に変更していきます。こういうイメチェン路線がスタンダード路線だと思います。

自分は若いときの勢いのあるときもいいと思いますが、やはりどうしても自分の年代に合った女性がいいと思ってしまいます。精神的に落ち着くというか、目線が同じ高さであることの安堵感というか。。

アラベラさんはもう中堅に差し掛かったキャリアを積んできているベテラン。SACD/CDもOLFEO時代から現在のPENTATONEに至るまで膨大なアルバム数を出してきた。コンチェルト、ソナタなどのソロなどレパートリーも、もうほとんど弾いていない曲はないのではないかと思うくらい広い。

アルバムをリリースするたびにフォト・デザイナー、スタイリスト、カメラマンと相談しながら、つぎにリリースするSACD/CDのカバーデザイン、ライナーノーツに収めるフォトショットをどうするか、アラベラさんとともに相談しながら決めていくに違いない。

清楚なお嬢様イメージはもう十分やってきた。おそらくおよそこの10年間。そして次、ということになったときに、またいままでのイメージの延長線上だと、やはり戦略的に停滞感、マンネリ感がでてきてダメという判断で、一気にイメチェンしようということなのだと思う。

長いヴァイオリン奏者としての人生の中で、ひとつのターニングポイントだと考えたのだろう。プロデュース的には極めて正しい、と思う。至極真っ当な考え方である。

自分がいままで慣れ親しんできたアラベラさんのイメージはこうである。

・・・だとしたらだ。

このように路線変更するとなると、なんかこの路線でいいの?これからこれでやっていくの?という感じです。(笑)自分は、やはりお嬢様イメージのときがいいです。いつまでもそうあってほしかったです~。(笑)

ファン心理というのはそういうものです。

でも反面、ジャケット写真はすごいカッコいい。

これはかなりイケてます。かなりカッコいいと思う。初めて見たとき、うわっアラベラさん、ついにやってしまいましたか、でも最高じゃないですか! こういう切れる感じ、切れるセンスがすごくいい。

今ではすっかり、いままでリリースしてきたアルバムのどれよりもフォトジニックなのではないか、と思っている。

バッハ:ヴァイオリン協奏曲集、ペルト:フラトレス、鏡の中の鏡

アラベラ・美歩・シュタインバッハー、クリストフ・コンツ、

シュトゥットガルト室内管弦楽団

アラベラさんは、過去の膨大なアルバム数、ライブ数で、かなりレパートリーが広くてメジャーどころはほとんど網羅しているのではないか、と思っているのだが、バッハのコンチェルトとは驚いた。まだ未収録だったんですね。

SNSの投稿などでライブでは、よくバッハをやっているのを知っていたので、まだ録音していなかったとは思っていなかった。日本ではバッハはまず記憶にないです。日本のプロモーターさんはメンデルスゾーンが好きですね。(笑)集客戦略、お客さんの満足度から一番のキラーコンテンツなのでしょう。もちろん素晴らしい曲です。

ライナーノーツの中でアラベラさんは、4歳のときにバッハのヴァイオリン協奏曲(Minor)第2番の第2楽章を聴いて以来虜になったという。バッハの音楽の美しさと深さに圧倒され、導かれるようにヴァイオリニストになったという。これまで自身の最重要レパートリーとして頻繁に取り上げてきたバッハの協奏曲、ついに録音を実現したのだ。

1. ペルト:フラトレス~ヴァイオリン、弦楽オーケストラと打楽器のための

2. J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲第2番ホ長調 BWV.1042

3. J.S.バッハ:ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調 BWV.1041

4. J.S.バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調 BWV.1043

5. ペルト:鏡の中の鏡

アラベラ・美歩・シュタインバッハー(ヴァイオリン/グァルネリ・デル・ジェス、1744年製作)

クリストフ・コンツ(ヴァイオリン:4)

ピーター・フォン・ヴァインハルト(ピアノ:5)

シュトゥットガルト室内管弦楽団(1-4)

ラヴァー・スコウ・ラーセン(コンサートマスター:1-4)

今回のアルバムはシュトゥットガルト室内管弦楽団をバックにJ.S.バッハのヴァイオリン協奏曲とペルトの2作というプログラムである。

バッハは30代のころ、ケーテンの宮廷学長を務めていた。教会や宗教に関係する立場ではなく、そのため器楽曲も多く書かれた。その時期は「無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ」などが特に有名である。

バッハ、生涯においてヴァイオリン協奏曲を3曲残している。ヴァイオリン協奏曲第1番と第2番、そして2つのヴァイオリンのための協奏曲である。

ヴァイオリン協奏曲もケーテン宮廷楽長時代の1717~1720年ごろに作曲された。いずれも有名なヴァイオリン協奏曲である。アマチュアに人気がある。第1番はMajor調で書かれ、第2番はMinor調で書かれている。そのような関係から第1番は明るく晴れやかな曲であるのに対し、第2番はやはりどこかマイナー調の哀愁を浴びた調べとなっている。

世間的には1番が圧倒的に知名度があると思う。

また「2つのヴァイオリンのための協奏曲」は非常に人気があり、スズキメソード教本にも掲載されているため、ヴァイオリンの発表会などで良く演奏される。またヴァイオリン協奏曲第1番もスズキメソード教本に掲載されている。

「2つのヴァイオリンのための協奏曲」は愛称ドッペルコンチェルトといわれる。ドッペルというのはドイツ語で「2」という意味で、2つのヴァイオリンの掛け合いから、こういう親しみを持った呼び方をされている。

そのとにかく冒頭の親しみやすい旋律に、誰もが聴いたことのある曲だと思う。バッハのヴァイオリンの曲といえばこの曲というくらい圧倒的知名度だ。

自分はバッハのドッペルコンチェルトといえば、思い出すのが、この曲のオーボエ独奏版である。いまから10年くらい前、オーケストラの首席オーボエ奏者が、自分のソロを出すのがひとつの主流のような流れがあった。普段は自分のオーケストラの首席を務めながら、かたやソロを出すことで、より一層スター性が磨き上がるという戦略である。

オーケストラの首席だけでなく、ソリストのオーボエ奏者はこぞって自分のオーボエソロ作品集を出したものだった。オーケストラの曲はもちろん室内楽、ヴァイオリン、ピアノどのような曲でもオーボエ1本で編曲して、オーボエで演奏してしまうのだ。

これがめちゃめちゃ格好良かった。親しみやすい名曲をオーボエ1本で奏でるのって本当に素敵なのですよ。自分は名だたるオーボエ奏者のソロ作品を夢中になって集めていた時期があった。いまでも自分の宝物である。

常日頃、木管楽器というのはオケの顔、というか華というか、そんな華やかなイメージを受けるのである。

要所要所で、その嫋やかな音色がスパイスのように、オケのような大編成の音を引き締めているように思えるのである。

また映像素材などの演奏風景でカメラワークでフルートやオーボエ奏者などをショットで抜くシーンを観るとすごくイケているし、カッコいいと思ってしまう。

オーボエ奏者は憧れたなぁ・・・。

そんなオーボエ奏者にとって、バッハ、モーツァルトのオーボエ作品集を録音するのは、ひとつの登竜門というか、晴れ舞台、一流の証なのだ、と思う。普段は超一流オケの首席オーボエ奏者という立場で演奏し、その一方でソリストとして、このバッハ、モーツァルトを出すというのはオーボエ奏者として、まさにエリートの道まっしぐらとも言え、オーボエ奏者として選ばれし者だけが得られる特権のような感じがする。

自分にとって、この分野の最初のトリガーであったのは、ベルリンフィルの首席オーボエ奏者であるアルブレヒト・マイヤーのバッハアルバム。

イタリア協奏曲、オルガン・コラール、フルートソナタ、マタイ受難曲、カンタータなどなど。バッハの曲にオーボエの音色というのはホントによく似合う。

その中に、このドッペルコンチェルトもあったのではないかと思う。

バッハのヴァイオリン協奏曲は3つともイタリアのヴィヴァルディらが生み出したソロ・コンチェルトの様式に従って書かれている。全て3楽章構成で、急-緩-急の構成をとっている。ただし、バッハのほうがより複雑で高度な対位法を使っているのが特徴で、和音進行も複雑でバッハ特有のエネルギーのあるドラマティックな曲となっている。

非常に親しみやすい曲で誰もが知っている、そんな名曲だ。

アラベラさんのバッハは、非常に正統派というか折り目正しい優等生的な演奏であった。これはアラベラさんの演奏全般に言えることであるが、自分の容姿・フォトジニック全体のイメージに合うように、演奏も極めて優雅で繊細で正統派である。

ステージ上でのボーイングなどの演奏スタイルも非常に聴衆から観られていることを意識した美しいものである。

演奏・フォーム・ビジュアル、この3点において全体的に美しく統一感を持たせる、ということを意識したヴァイオリニストだと思う。それが彼女の自分を売り込んでアピールしていくための戦略なのだと思う。

ヴァイオリニストの演奏は、本当に十人十色だ。ヴァイオリンの曲って、同じ譜面なのに、もうフレージングやアーキテキュレーションのその解釈の違いでこんなに別物になってしまうのか、と思うほど奏者によって別物の曲になってしまう。

自分はいままでもう数えきれないくらい体験してきた。その結果どのようなことが起こるかというと、このヴァイオリンの曲は、この奏者の演奏のみ受け入れる。絶対受け入れられない奏者の演奏もある、という選り好みが出来てしまうことだ。

フレージングなんぞガンガンに個性を剝き出しにして、かなりクセの強い演奏をする奏者もいる。本当に十人十色の世界なのだ。ヴァイオリンの世界は。

ベートーヴェンのスプリングソナタなんか自分にとって代表例。樫本大進氏のソロ時代のソニー録音が好きで、非常に正統派の演奏でこの曲の自分の基準だった。

そのほか、同曲のいろいろな演奏家の演奏を聴いてみるのだが、たとえばものすごい高名なヴァイオリニストの演奏。名前は控えさせていただくが、あまりにクセの強いフレージング、節回しの強烈な個性剥き出しの演奏に自分は辟易してしまった。自分の感性に合わなかった。

だからヴァイオリンの曲に関しては、演奏家ごとに、ほんとうにいろいろなカラーの出やすい楽器なのだと思う。

そういう点で自分は、アラベラさんの演奏がいいと思うのは、非常に正統派で優等生的な演奏なので、自分の中でスタンダードになりやすい、基準になりやすいというところだと思う。

PENTATONEなので、録音もいいし、新しい録音でクセのない正統派のヴァイオリンの演奏を聴けるという点がアラベラさんの最大の魅力なのである。要は外れがないのである。

もちろん奏者にとって得手不得手というのはどうしてもできてしまう。本人がわかっているかどうか、意識しているかどうか不明だが、聴衆の立場から言わせてもらうと、アラベラさんの最大の得意な分野は、じつは現代音楽だと思っている。現代音楽、21世紀の音楽流派の作曲家を演奏するときのアバンギャルドで野性的で音が化けるというか、すごい音を出す、あの才能はすごいものがあると思う。

古典派、ロマン派などの曲は、非常にクセのないスタンダードな演奏をするので、ある意味想定内というか驚きも少ないのだが、現代音楽を演奏させると、とにかく想定外の驚きがあってかなり野性的な演奏パフォーマンスとサウンドなのである。

本人にこんな才能があるとはな~といつも思っているのである。

バッハのコンチェルトは第1番、第2番とも非常にスタンダードで正統派の演奏であった。ある意味驚きも少ないかもしれないが、自分の基準、教科書になるような永久保存版となりうる、演奏会の前に予習するための教材となるようなそんな模範演奏であった。

ドッペル・コンチェルトの共演はクリストフ・コンツである。

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の第2ヴァイオリン首席奏者をつとめる傍ら、ソロ活動も積極的に展開している。コンツはウィーン国立音楽大学でヴァイオリンを学び、2011年にウィーン・フィルに入団しているが、その後、指揮活動も始め、2013年には、ザルツブルク・モーツァルト週間で指揮者としてデビューした。

これまでに、さまざまなオーケストラに客演しており、2022年の5月には、オーケストラ・アンサンブル金沢も指揮しているのだ。また、2019年からは、ドイツ・カンマーアカデミーの首席指揮者を務めている。

ウィーンフィルでヴァイオリン奏者をしながら指揮者活動としても活躍する将来有望な若手音楽家である。

アラベラさんは結婚後、いままで生まれ故郷だったミュンヘンからウィーンに移住しており、そのような環境からクリストフ・コンツと知り合うことも必然だったのでしょうね。

2つのヴァイオリンのための協奏曲、ドッペル・コンチェルトは、独奏ヴァイオリン2人による合奏。対位法を正確に導入した作品で、2つのヴァイオリンと合奏部による「音の織物を編み上げる」ような構成となっている。

2つの独奏ヴァイオリンは、対等に扱われている。

この曲の場合、この2人の独奏ヴァイオリニストをどのように絡めていくか、が難しい問題で、録音の場合、2人のソリストをどのように起用するかが問題となることが多い。指揮者主導でオーケストラのトップ2人を起用することも多いが、高名なソリスト2人を起用した場合、様々な要因からバランスが悪くなることが多く、1人のソリストにその親族あるいは弟子筋を起用する場合が多いらしい。ハイフェッツが初めて多重録音を使った際は大変な反響があった。その後はクレーメルなども使っている。

アラベラさんとコンツのコンビネーションは、申し分なくこの曲にそのような難しさがあることなど微塵も感じさせない完成度だったように思う。2人の絶妙なかけあいは見事であった。この曲に華を添えたことは間違いない。

またスズキメソードなどで演奏機会も多く、短調作品でバッハの厳格な形式を感じさせるような雰囲気があることがよく伺える作品である。とにかく誰もが聴いたことのある親しみやすい素晴らしい曲である。

本アルバムで、3曲のバッハのヴァイオリン協奏曲を挟むように差し込んである曲が、アルヴォ・ペルトの曲。

冒頭に「フラトレス」を、最後に「鏡の中の鏡」を、まるでプロローグとエピローグのように据えており、アラベラさんのセンスの高さがうかがえる。

アルヴォ・ペルトはエストニアの作曲家で現在もご存命である。(現在88歳)

ペルトの作品は、一般的に2つの年代に分けられる。初期の作品群は、ショスタコーヴィチやプロコフィエフ、バルトークの影響下にある厳格な新古典主義の様式から、後期にはアルノルト・シェーンベルクの十二音技法に至るまで。

自分は録音にしろ実演にしろ正直あまり聴いたことがないかもしれない。でもこの影響を受けた作曲家の作風を鑑みるとかなり厳格で前衛的で現代音楽的なスタンスの作曲家のように思う。主要作品を俯瞰してみるのだが、特に交響曲全集というようなシリーズ完遂というタイプではなく、単発での作品が多いようだ。

今回のアルバムで取り入れられたペルトの2作は現代のヴァイオリニストの必須レパートリーといえる作品。

ことに「フラトレス」は頻繁に演奏され、アラベラさんは2021年6月の来日時に島田綾乃(ピアノ)との共演でテレビ収録、NHKの「クラシック倶楽部」で放映されている。

自分はこれはよく覚えている。この年は読響とメンデルスゾーンをサントリーホールとミューザ川崎でやってくれたんですよね。自分がいままで15年間にわたって愛用してきたストラディバリウスのブース(Booth)を日本財団に返却しないといけなくその最後の公演だったのだ。

この来日のときに、演奏会ではないのだけれど、銀座王子ホールでNHKが「クラシック倶楽部」用ということで、収録をしたんですよね。それがアラベラさんと島田綾乃さんのデュオでの収録なのでした。

この収録の模様は放送されるのをすごく心待ちに待っていたのだけれど、なんとその年の8月に脳梗塞を患い2か月間緊急入院。その入院中に放映されたのでした。(笑)あのときの悔しかったことといったら。だから自分にとって幻の収録となってしまったのです。

その収録のときに、このペルトの「フラトレス」は演奏されているのです。

フラトレスは、アルヴォ・ペルトが作曲した室内アンサンブルのための作品である。

後にペルト自身によりいくつかの異なる楽器のために編曲されている。独奏ヴァイオリンと弦楽合奏の版や、ヴァイオリニストのギドン・クレーメルのために編曲されたヴァイオリンとピアノのための版が現在多く演奏されている。

本アルバム収録は、前者の独奏ヴァイオリンと弦楽合奏の版で、島田綾乃さんとのデュオは、ヴァイオリンとピアノのための版だと思います。

なにを隠そう!今回のアルバムでもっとも感銘を受けたのは、この冒頭に配置されたペルトの「フラトレス」なのであった。ペルトの作風からすると後期のような趣で、かなり前衛的で無調、シェーンベルクの十二音技法の世界なのだ。

これはかなり自分にとって衝撃であった。

アラベラさんは、やっぱりこの手のタイプの音楽はめちゃめちゃ強いというか凄すぎる。剃刀のように鋭利でエッジの効いた音、そして胸を搔きむしられるようで、たたみ込むように迫ってくるボーイングの連続技、かなり野性的で本能的で怖い感じ。聴いている側に威圧感を感じさせるというかそういう凄みがある。アラベラさんは、こういう音楽を弾くのがすごい得意というか素晴らしいと思う。

自分は過去の数多の録音や実演の経験で、実感していることである。

それをこの1曲目のフラトレスでやっぱりそうだったんだと再認識。

録音の良さもこのフラトレスでは際立っていたように思う。特にバスドラ、グランカッサのあのドスンという沈み込むような深さには、かなり震えがくるというか、いい録音だな~と思ってしまう。今回はSACDサラウンドではなく、CDステレオ2chなのだが、特に縦軸の振幅が大きく、立体的で深く沈み込むように感じて素晴らしいと思った。

やはり自分にとっていい録音と感じるものさしの基準は、周波数レンジ(Fレンジ)よりもダイナミックレンジ(Dレンジ)のほうに耳が敏感に反応するようである。

そしてなによりも空間が広く感じること。教会での録音なので、その感覚が十分伝わってくるような響き方、空間における音像のマッピングの仕方というか、痺れます。

野性的な演奏だけではなく、オーディオファンの心を掴むようなサウンドという意味から、自分は冒頭のペルトの「フラトレス」を筆頭にあげたい。

録音は、2022年6月21-24日、録音場所はドイツ、ロイトリンゲン・ゲニンゲンの聖ペーター&パウル教会でおこなわれた。

日本財団から借りていたストラディバリウス「ブース」を返却した後、前回のモーツァルトアルバムのとき、今度はスイスの財団から1716年製のストラディヴァリウス「Ex Benno Walter」を供与いただけることになり、それでモーツァルトのコンチェルトを演奏した。

今回のアルバムでは、ストラディバリウスの1744年製デル・ジェス”Sainton"をスイス財団からの供与で使っているようだ。今回の録音は、BaselのWalterとEdith Fishliによるスポンサーで実現している、とのクレジットがある。

ストラドのデル・ジェスは諏訪内晶子さんもドルフィンから返却のときに新しいパートナーとなったヴァイオリンでしたね。

PENTATONEは、SACD戦略をやめ、主要ビッグアーティストのみSACDで、その他はCDとなってしまった。SACDはコストが高いことと、SACDのカスタマーのマーケットが小さくなってきていることに応じて、PENTATONEはディストリビューターやリテイラーから苦情をもらうことが多くなってきたため、CD戦略にせざるを得ない状況のようだ。

アラベラさんのアルバムも前作のモーツァルト・コンチェルトからCDになってしまった。今回もCDである。

やっぱりもったいないよな~。こんな素晴らしい作品をぜひSACDサラウンドで聴いてみたかった。2chステレオでこれだけ素晴らしい録音に感じるのだから、サラウンドで聴いたなら、もう別世界のすごいサウンドに感じるんだろうな、と思いながら聴いていました。

自分がPENTATONEに乗り込んで、日本マーケット用にSACDサラウンドを発売する戦略、販売ネットワークを交渉してくる。(笑)ディスク大国、CD大国の日本は、やはりSACDサラウンドに熱狂してきた世代の人が多いから需要は大きいような気がする。

録音のテイストは、昔のPENTATONEにあったような温度感のあるサウンド傾向は消え去り、非常に自然なテイストで音像は明晰、音場も広く、解像感も高くいい録音。なによりも自然に聴こえるのがいいです。いい録音だと思います。

ポリヒムニアは、長年のパートナーのエルド・グロートは、録音プロデューサーとして、そして録音エンジニアは、カール・シューバイヤーズ。ポリヒムニアも若手育成に余念がない。

本アルバム、まさに超カッコいいアルバムジャケットに、素晴らしい録音、演奏と申し分ない仕上がりになっております。

アラベラさん、去年は来日公演はお休みでしたが、今年は6月に大阪のシンフォニーホールで大阪フィルとコンサートやるみたいです。東京はまだ未定。あるいはないかも?

ぜひ大阪に行って、久しぶりにシンフォニーホール行きたいけど、時期的と予算的に厳しいかな~~~。

ぜひ東京公演追加してほしいものです。

PENTATONEの新譜:バセット・クラリネットで奏でる協奏曲 [ディスク・レビュー]

PENTATONEの次世代スター、ベルギー期待のクラリネット奏者、アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェ。

自分はすごい期待しているんだな~。スターのオーラ、華があります。デビューして、さあというときに、ちょうどコロナ禍にぶつかってしまって可哀そうだったけれど、来日してほしいと願っている奏者の1人です。

ベルギーのアーティストで、ベルギーをこよなく愛する自分にとって、きっと運命の糸で結ばれて出会ったアーティストなんだろうと思っています。

いくらオーディオや音源で聴いていて、そのアーティストがどういう演奏家なのか、どんなに妄想下の中でいろいろ議論していても、そのアーティストの真髄を理解するのはなかなか難しいというのが自分の持論。

1度でいいから、たった1回でいいから、生演奏に接してみればすべてわかると思うのである。何千回、何万回のオーディオでの聴き込みよりも、1回の実演を見れば、そのアーティストがどんな演奏家なのか、のすべてが瞬時でわかる。実演、体験に勝るものはなし。

逆に1回経験してしまえば、あとはオーディオで聴いていても、そのサウンドに対して、迷い葛藤のない素直にそのまま受け入れることが可能だと思うのである。アーティストの素性がわかっているので、あ~あういう感じなんだな~と、懐を広くして迎え入れることができる。

これが自分のいろいろな経験から到達した持論である。

オーディオでの議論は、これまた別次元の話だと思うのである。

アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェは、そんな想いをさせてくれる、いま1番、実演に接してみたいアーティストだ。

ザビーネ・マイヤー、ヴェンツェル・フックス、アレッサンドロ・カルボナーレ、パスカル・モラゲスといった錚々たるクラリネット奏者に師事してきたヴァウヴェは2012年、最難関のコンクールとして知られるミュンヘン国際音楽コンクールで優勝した逸材。

2017年夏のプロムスのデビュー後、2018年にはロイヤル・アルバート・ホールやカドガン・ホールにてトーマス・ダウスゴー指揮BBCスコティッシュ交響楽団との共演でモーツァルトのクラリネット協奏曲を披露するなど、ヨーロッパ中心に活躍の場を拡げている。

PENTATONEと契約してのデビューアルバム「ベルエポック」は衝撃であった。パリがもっとも輝いていた時代、ベルエポックを彷彿させるじつに華やかで優しい感じの聴きやすいアルバムだった。

それに続く待望の第二弾のアルバムである。

「フロー~モーツァルト:クラリネット協奏曲、ヘンデリクス:経典」

アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェ、アンドルー・マンゼ&北ドイツ放送フィル

アルバム・タイトルの「フロー(Flow)」はヴァウヴェが愛する「ヨガ」からインスピレーションを得て構想されたものなのだそうだ。

彼女がいまもっぱらヨガに嵌っていることはよく知っていた。

ヨガはいいですね。健康だけでなく、精神、心の健康にすごくいいです。自分はヨガとはちょっと違うけど、体幹運動、体幹トレーニングやってます。体幹運動は、体のバランス感覚がよくなります。お金かからないし、ちょっとした感じですぐにどこででもできるので、ぜひお勧めです。

モーツァルトのクラリネット協奏曲は、もう彼女の18番のオハコで、2018年にBBCスコティッシュ交響楽団と披露して有名になって、いわゆる彼女の代名詞的な曲となっただけに、それがちゃんと録音という形で出た、ということはとても意義あることだと思う。

この最愛の協奏曲に対して、彼女のもうひとつの拘りがあった。これはあとで述べよう。

さらに今回のアルバムのもうひとつの聴きどころは、もうひとつの協奏曲。ヘンデリクスに委嘱したクラリネット協奏曲「経典(SUTRA)」の世界初録音だろうと思う。

アントワープを拠点に活動を続けるベルギーの作曲家ヘンデリクス。

電子楽器(エレクトロニクス)を多用することでも知られ、「Antarctica」レーベルからリリースされているソプラノ独唱、5パートの女声合唱、アンサンブル、エレクトロニクスのための作品「Revelations(天啓)」などでも知られている。作風はインスピレーションを与えるヒーリング・ミュージックのようで、管弦楽に寄り添う形でエレクトロニクスが加わっているのが特徴である。

今回のアルバムで、自分を惹きつけた要素、1番の売りと思うのは、全曲バセット・クラリネットを用いて演奏していることだ。

バセット・クラリネットとは?

バセットホルン、バセットクラリネット、クラリネット

ベルを上向きにしたモダン式バセットクラリネット

バセット・クラリネットは、クラリネットの低音域を記音ハ(C3)もしくはさらにその半音下まで拡張した楽器である。これをもちいることで、モーツァルトがクラリネット協奏曲K.622や五重奏曲K.581に記譜したと考えられている最低音まで演奏できる。

この楽器はA管クラリネットよりも4つの低音(Es、D、Des、C)までの音域を出せるのが特徴なのである。モーツァルトはバセット・ホルンの名手だったシュタードラーが同じ音域を出せるバセット・クラリネットを演奏したことでこの作品を彼のために書いたのだそうだ。

初演当時の楽器は現存していないが、モーツァルトの協奏曲の初演者であるシュタートラーが演奏した18世紀末に開催されたコンサートのプログラムが1992年に発見され、そこに楽器の挿絵があったことから、奇妙な形のベルを伴った姿がほぼ当時のまま再現された。ただし現代のバセットクラリネットの形状は通常のクラリネットの下管を長くし、キーが増設されたものである。

2006年の生誕250年には、モーツァルトの協奏曲の形式と演奏時間だけを模した現代音楽の作曲コンクールがオーストリア、ザルツカンマーグートの「モーツァルト・フェスティバル」で開かれたそうだ。

その後、モーツァルトの協奏曲を演奏する際には多くの奏者がバセットクラリネットを用いるようになり、この曲を演奏するためには欠くべからざるものになっている。

通常のクラリネットよりも低音域が少し伸びていて、モーツァルト記譜当時の音が再現できる、ということなんですね。

思ったのは、低音域が伸びているのはわかったけれど、これは実際奏者にとって、吹いている感覚、演奏する上での難しさなど、現代楽器と比べてどうなのか、ということ演奏面の立場から知ってみたいですね。

モーツァルトのクラリネット協奏曲。彼女の代名詞的な曲、アンネリエン・ヴァン・ヴァウヴェを代表する18番のオハコのこの協奏曲を、このモーツァルト当時のバセット・クラリネットを使って演奏する。

この曲を演奏するためには欠くべからざるものになっているバセット・クラリネットを使うことは、ある意味、彼女の大きな拘りとこの曲、モーツァルトへの大きなオマージュなんだろうと思う。

ここがこのアルバムのメイン・ディッシュと言っていいのかもしれない。

実際聴いてみたのだが、普段クラリネットだけを特別に意識して聴いたことがないため、通常のクラリネットとの音色の違いを認識することは難しかった。

楽器がそうだとという先入観で聴いてみると、低域の深みや沈み込みなど、よりリアルで、低域がしっかりしてくると全体の音像の描かれ方も、より音の隈取がくっきりするような感覚は確かにする。低域の強化は、中高域に確実に影響を及ぼします。

微妙なところであろう。意識して聴くことが重要だ。

彼女のモーツァルトのクラリネット協奏曲はやはり絶品である。今回のアルバムではNDRがバックを務めているところも贅沢である。

さすがのコンビネーションで、絶品のコンチェルトを聴かせてくれた。

自分がこのアルバムでもっと評価したいのは、ペアリングされているヘンデリクスのクラリネット協奏曲「経典(SUTRA)」の世界初録音だ。

モーツァルトの明るい長調的な旋律から、一気にこれは現代音楽か、と間違えるほど、前衛的でアバンギャルドな旋律が流れてきて驚いてしまう。あまりにモーツァルトと対極的である。そしてなんとも曲の雰囲気がヨガの影響を大きく受けているという印象を受けるのである。

ヨガってもともとインド、東洋発祥のものですね。

もう聴いていると、静的で瞑想的なのだ。そしてあのインド音楽のような独特のコード進行が自分を瞑想の世界へと誘ってくれる。

これはあきらかにヨガの影響が大きいな~というのが一番の印象である。ヘンデリクス自身もインスピレーションを与えるヒーリング・ミュージックのような作風だそうなので、ある意味ヨガとぴったりと合うのだろう。そういうところも含めて、ヴァウヴェがヘンデリクスに委嘱したのだろうと推測する。

サウンド的にもモーツァルトより、とても刺激的でいい音だと思う。いつも思うことだけど、どうして現代音楽っていつも鋭利でいい音に聴こえるのだろう。

いま彼女が一番熱中しているヨガの世界を、このアルバムのコンセプトに込めたかったというのが、アルバムタイトルの「フロー」と、このヘンデリクスのクラリネット協奏曲「経典(SUTRA)」に現れているのだと思う。

そういう意味で、モーツァルト、バセットクラリネット、そしてヨガと彼女の渾身の想いが詰まったアルバムだと言えるであろう。

素晴らしかった。

残念ながら、今回はSACDマルチではなくCDなので、2chステレオで聴いているのだが、録音のできのよさは、それでも充分なくらい自分には伝わってくる。特にクラリネットの傑出した音色。見事であった。2chステレオでもいい録音はビシッと自分に必ず響いてくるものだ。

聴いた瞬間、驚きというのがある。

自分がとても感動し、我が意を得たり、と思ったことに、今年の年初に公表されたスティングのインタビューがある。

スティングは、AC/DCについて「僕はAC/DCには敬服する。彼らのやっていることは素晴らしいと思うし、一緒に演奏している姿やサウンドも素晴らしい」と言ったあと、「AC/DCのレコードは何が出るかいつもわかっている。高品質だけど、何が出てくるかわかっているので、僕には向いていないんだ」と話している。

さらにスティングは自分の音楽の好みについて、こう語った。

「僕にとって、すべての音楽の本質は驚きなんだ。ある音楽を聴いたとき、最初の8小節で驚きがなければ聴くのをやめ、スイッチを切ってしまう。

僕には驚きが必要なんだ。ドミニク(ミラー、スティングのギタリスト)と僕にはJ.S.バッハという先生がいるんだけど、バッハを8小節演奏すると、毎回驚きがある。そして次の8小節、また次の8小節...。この作曲は本当に驚きの連続なんだ。

僕にとっては理論的なことではなく、ただの本能的なものなんだけどね...。

自分は、まさに音楽ってそう!と思っていたので、このスティングのインタビューには本当に嬉しさを隠せなかった。AC/DCのファンには申し訳ないけど。

録音についても同じことが言えると思っている。聴いていて驚きがないと、感銘しないものである。それはコンサートホールの音響と同じで、一発目の最初の出音で全部わかってしまう。

いい録音って一番最初の出音で、そういう驚きが必ずあるものなのである。

クレジットを見てみたが、PENTATONEのアルバムだが、ポリヒムニアという印字がなかった。プロデューサー&エンジニアリングは、リタ・ハーメイヤーとダニエル・ケンパーであった。

う~ん、世代交代。。新しい人材をどんどん活用して育てていくという感じなのかな。時代を感じました。

ひょっとしたら、ポリヒムニアではなく、NDR側のエンジニアなのかもしれない。

NDRハノーファー、放送局スタジオ大ホールでの録音でした。

でもこれをマルチチャンネルで聴いてみると、さらなる全然すごいいいサウンドなのかもしれない。きっと自分のステレオ再生がプアなだけで、2chステレオももっときっといい録音に違いない。

PENTATOINEの最近のアルバムは、すっかりCDしか出さなくなったけれど、SACDマルチチャンネル復活を望みたいです。

諏訪内晶子のJ.S.バッハ無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ全曲 [ディスク・レビュー]

諏訪内晶子さんがデビュー25周年記念を祝して、満を持してリリースしたのが、J.S.バッハの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ全曲。

無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ全曲

諏訪内晶子【初回限定盤】(2SACD)

ついにきたか~という感じである。やっぱりヴァイオリニストにとって数多あるレパートリーの中でバッハの無伴奏ソナタはどうしても避けて通れない、いつかは必ず向かい合わないといけない作品のような気がする。

最近話題になったバッハの無伴奏ソナタ録音といえば、イザベル・ファウストやヒラリー・ハーンがとてもいい録音で素晴らしい作品だった。今年に入ってレオニダス・カヴァコスもバッハの無伴奏ソナタをリリースする予定とのことで、一流のヴァイオリニストのひとつの登竜門のような存在の作品だと思う。

自分は、この曲を聴くたびに、いつも思うことが、バッハの無伴奏ソナタほど、ヴァイオリン奏者にとって苦しくてつらい曲はないんではないか、と思うことだ。

この曲を聴くたび、必ず思うことである。

ヴァイオリン一挺で、まさに裸一貫という感じで誰も守ってくれる人はいない。自分1人、自分の弾く音と延々と長時間対峙しながら、物語を作っていかないといけない。その緊張感の持続、ギリギリの線で続く精神状態は、まさに42.195kmのフルマラソンの世界のようだと予想するのだ。

特にレコーディングもさることながら、ステージ上での実演、生演奏となると、その奏者の苦しさたるものや大変なものであろう。ステージ上で唯1人、スポットライトの中、大勢の観衆の視線をその一点に集め、自分の奏でる音だけで、延々と物語を語り継いでいかないといけない。

まさに苦行のなせる業だと思うのである。

超一流のヴァイオリニストだけに許される特権、いや彼らの実力を以てだからこそ、初めて実現可能である。そんな曲なのだ、バッハの無伴奏ソナタという曲は。

自分がこの曲に長年抱いているイメージである。

だから今回の諏訪内さんの新譜は、ついに来たか~という感じで、まさに満を持して・・・と思うのである。

諏訪内晶子さんは、もうご存じ、1990年のチャイコフスキー国際コンクールで史上最年少で優勝してから演奏家人生が一変した。コンクール直後にはすぐには演奏活動には入らず、その後もジュリアード音楽大学、コロンビア大学に留学して勉強したり、CDデビューはその6年後の1996年からだったりしたので、コンクール優勝に影響されることなく、慌てず焦らずかなり慎重に熟慮しながら演奏家人生を歩まれてきた。

最近も国立ベルリン芸術大学の学術博士課程を修了し、ドイツ国家演奏家資格を取得した。

本当にもう凄いというしかない。本当に勉強家で、常に自分を高みに置く意識の高い人。本当に芸術家の鏡のようだと思います。

正統派の美人で、これだけの経歴だとしたら、またイメージフォトなどの売り出し方もちょっと冷たいクール路線な印象を持たせるけど、テレビのインタビューなんか拝見すると、なかなか優しそうな感じで、ホッとしたりする。

そんな冷たいお人形さんではなく、ふつうに暖かい人柄なんだな、とホッとしたりします。

レコード会社の諏訪内さんのジャケット写真や、プロフィール写真は、じつは自分は昔からあまりいい印象がなくて、せっかくの素地がすごい美人なのに、その素をうまく表現してあげれていない、と感じることが多かった。

どきつい化粧を施したり、髪形ふくめ斬新路線を狙っているのだろうけれど、それが諏訪内さんの素の美しさをちゃんと生かしてきれていない、と思うこと然りだった。

そんな余計なことしなくていいのに・・・。かなり不満でした。勿体ないな~とずっと思っていました。

そんな余計なデコレーションを施さなくてもいいから、もっとご本人の持っている素の美しさをそのまま出すシンプルなプロモーションの仕方をしてくれないかな、とずっと思っていたのである。

自分がフォト関係のプロデュースをしたいと思っていました。(笑)すごい損をしているな~とずっと自分が感じていたこと。

でも最近のフォトはその辺がもう格段に上達してきて、すごい自分の思うようになってきて、すごくいいと思います。ようやく満足できるようになった。素が美人の方は、余計なことをしないほうがいい、ということをみんな分かってきたんだと思います。

あと若いときは、どうしてもクールで格好いいイメージで売り出そうとするから、どうしてもそっち系のシルエットになりますが、経年を重ねていくと、笑顔がみれるのがいいですね。やっぱり女性の笑顔はいいです。

これは自分の持論ですが、女性は若い頃の美しい格好良さよりも、経年たってからの歳の年輪を感じさせる人間味あふれる笑顔のほうが全然素敵だと思います。

自分は諏訪内さんの実演は2004年頃から通うようになって、結構な回数、体験させてもらいいろいろ想い出あります。でもひとつのきっかけとなったのが、2007年の神尾真由子さんのチャイコフスキー国際コンクールの優勝だったかな。いまではコンクールで日本人が優勝や入賞することは、至極当たり前のすごい時代になりましたが、当時は大変なセンセーショナルな事件であった。

神尾さんの優勝はまさに大事件で、そこでメディアは、”諏訪内に神尾”というカップリングで結構夢のコンサートを開いていたりした。それに結構便乗して通った記憶があるんですよね。

そのときに、神尾さんはもちろんのこと、改めて諏訪内さんの良さを実感するというか、実演に接することが多くなり、そこから通うようになった、という記憶がある。

諏訪内さんは正統派の美人でスマートでステージも静的。神尾さんは誘惑的な魅力でステージは動的。そんな対比を楽しんでいたりした。

その2007年以降からコンスタントに諏訪内さんのコンサートに通うようになった、と思います。

ストラディヴァリウスのドルフィンを愛機に様々な演奏を体験しました。

最近の公演で印象深かったのが、2021年の2月の東京芸術劇場でのN響とのベートーヴェンのコンチェルトだったであろうか。母親の病気、介護の問題で精神状態がどん底にあったとき、このコンサートに出かけて、一気に正気に戻った。自分のペースを戻すことができた。

忘れられないコンサートになりました。

諏訪内さんの演奏は、いろいろあるから総じてひと言で言い切ることは難しいが、やはり音程がすばらしく良くて精緻で、とてもスマートな演奏をする人。でもそう思わせる中にも、実はご本人の中にはとても熱いパッションがあって、ときどきこちらが驚くほど情熱的な演奏に出会うこともある。そんなパターンの繰り返しだろうか。当然だが、曲に応じてその演じ分けが素晴らしいと感じることが多い。

自分のクラシック人生の中で、これはどうしても避けて通ることができないと思っているのが、国際音楽祭NIPPON。諏訪内さんが芸術監督を務める音楽祭だ。いつかこの音楽祭の公演に行ってみたいとずっと思っていたのだが、なかなかチャンスがなく、ようやく今年行くことに決めた。

東京オペラシティで、バッハ無伴奏のリサイタルを2夜、そして尾高忠明&N響とのコンチェルトを1夜。合計3夜のコンサートを、この国際音楽祭NIPPONとして体験しようと思っています。

もともとこの音楽祭には固定された開催地というものがなかった。最初の頃は結構地方中心でやることが多く、東京でやることがあまりなかったので、そういうところも行けなかった理由であったと思う。

「長く活動して来て、どこかの時点で音楽界に恩返しをしたいと思って始めたのがこの音楽祭。」

「音楽を届けるべきところに継続的な支援をしたい」

第一線の指揮者やオーケストラと共演を重ねながらも、「長く活動を続けるには演奏がうまいだけでは足りない。総合的な力がなくては」との思いを常に抱いてきた。

2013年、東日本大震災もきっかけとなり、同音楽祭を始めた。「次世代のために何ができるのかと考え、私がいいと思う音楽を伝えていくことだと思った」。

これまでも東北の被災地を訪れ、2017年も岩手県で演奏した。共演者には人脈を生かし、まさに諏訪内晶子企画・マネジメントによる全面諏訪内カラーの音楽祭だ。

日本の大学生と室内楽を演奏したり、マスタークラスを持ったり。

アンサンブルとマスタークラスで次代を担う音楽家を支援していく。

ただ単に自分が演奏がうまく弾けるだけではなく、演奏家人生として、若い世代に伝えていく、音楽業界のマネジメント・企画を通して自分でモノを造っていく。。。そんな諏訪内さんの新しい人生のチャレンジだ。

そんな音楽祭をぜひ体験できるのは、本当に楽しみである。いままさにオミクロン株が猛威を振るい、つぎつぎ演奏会が中止になっているけれど、音楽祭の開催される2月、なんとか無事開催されるように祈っています。

楽しみです。ここはどうしても自分が抑えておかないといけないポイントなのです。

さて、めずらしく音楽の友も購入して(笑)、今回の新譜について諏訪内さんのインタビューを読んでいる。そして今回のJ.S.バッハ無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ全曲を聴き込んでいる毎日。

まず大きな変遷は使用ヴァイオリンの変更だ。長年30年に渡って、愛用してきたストラディヴァリウスのドルフィン。日本音楽財団に返却することとなった。諏訪内さんと言えばドルフィンだったから、自分もずいぶん驚いた。

代わりの新しい楽器との出会い。1732年製グァリネリ・デル・ジェズ”チャールズ・リード”

ストラディヴァリウスで演奏していて、そこからデル・ジェズで演奏することはすごい難しいことだったそうだ。楽器自体もドルフィンより小振りで、デル・ジェズはそもそも楽器から奏者が音を導いてあげないと鳴らない楽器なのだそうだ。

ストラドにはもともと完成された楽器の音というのがあって、それを邪魔しないように音を引き出していくという感じなのだが、デル・ジェズはもっと楽器の音を掘り起こすような感じだと仰っている。

諏訪内さんが2つの楽器を弾いてみてのヴァイオリン奏者としての体感の印象だ。

でも今回の新しい楽器は、倍音がとても豊かにでるとてもリッチな音を奏でてくれるようだ。

今回のバッハの無伴奏ソナタの録音は、この新しいデル・ジェズによる初めての録音ということになる。

自分は、諏訪内さんがこの新しい楽器、デル・ジェズを弾いて演奏した生演奏を2回くらいホールで聴いたことがある。つい最近はあの東京芸術劇場でのN響とのベートーヴェン・コンチェルト。そして1番最初は、もっとそこから1年間前くらいだっただろうか・・・、なんの公演かは覚えていない。でも諏訪内さんがドルフィンを返却して、新しい楽器で弾いている、ということで話題になった演奏会だった。

そのとき、自分の印象は、モダン楽器にしたのかな?とにかく、すごく鳴りが素晴らしくて、朗々とホール内を響いている感じで、モダン楽器かな~と思っていたのだ。その当時。

それが、デル・ジェズとの最初の出会い。そんなに音を引き出すのが難しい楽器とは思ってもいませんでした。でも評判通り、じつに倍音豊かな響きの芳醇なヴァイオリンだと思いました。

さて、今回のバッハ無伴奏ソナタの新譜。初回限定盤としてSACD、通常盤としてHQCDで用意されている。

自分はもちろんSACDを購入した。SACDは超デラックス仕様だ。ディスクがグリーン・カラー・レーベルコートで、特製スリーブケース付だ。特製スリープケースというのはいわゆるプラスティックケースをさらに上包みする紙ケースのことだ。

この特製スリープケースのジャケット写真と、プラスティックケースのジャケット写真が種類が違うのだ。2種類楽しめるようになっている。

まず、演奏評、そして録音評といきたいところだが、いきなり録音評からにさせてほしい。

とにかくめちゃめちゃ音いいです。

録音がかなりいいです。

欧州のPENTATONE,BIS,Channnel ClassicsとかはSACDマルチチャンネルだけれど、日本発のSACDは2chステレオが多いですね。しかも諏訪内さんのレーベルはDECCAだから、SACD自体珍しい。

最初自分は2ch録音だろうと思い込んでいて、SACD 2chで聴いていて、それでも、あまりにいい音なので、驚いていたのだが、さらにこのディスクがSACDマルチチャンネルであることを知って、それまたえらく驚いた。

DECCAがSACD、しかもマルチチャンネルを採用してくれるなんて!嬉しすぎる!

よくスペックや理論などの机上での話で、理詰めで音質の良さ、良くないを説く方がいらっしゃるが、自分は間違いだと思う。オーディオはオーディオ述語を使って書こうと思えばいくらでも装飾できてしまうし、理論だけで理詰めで考えてもそうじゃないと思う。

やっぱり実際耳で聴いてなんぼの世界なんだと思う。

じっさい耳でじかに聴けば、マルチチャンネルの優位性はあきらかだ。広がるサウンドステージ、圧倒的なダイナミックレンジ、定位感、すべてにおいて優位性がある。

理詰めではすべて解決しないと思う。

とにかく音がいい。エンジニアは、フイリップス時代からの永遠のパートナー、ポリヒムニアのエルド・グロート氏。さすがの仕事と言うしかない。

オランダのバーンのホワイト・チャーチ教会で録音したそうで、天井の高い内装が木質の空間だったそうだが、そんな残響リッチな響きがよく表現されている。

なんかすごい響きの滞空時間が長くて、いかにも教会で弾いている感じである。あと、これは自分の聴いた感覚だけれど、それだけではないと思う。教会空間そのままの生演奏の音だけじゃないと思う。エンジニアリング的に処理を施していると思う、間違いなく。エコーとか絶対にやっている音である。

オーディオ的にすごく上手に化粧(薄化粧です)を施された作られた人工美の優秀録音だと思います。じつに素晴らしい・・・

この録音を聴いたら、もう過去のバッハ無伴奏の優秀録音のディスクは全部遠い彼方に行ってしまいますね。

バッハ無伴奏ソナタ史上最強の優秀録音と断言して間違いないと思います。同じ曲を演奏しているのに、いままでまったく見えなかった新しい景色が突然見えてくる。

やはり新しい録音は素晴らしい!

演奏は諏訪内さんの場合は、もう言わずもがなである。ずっとクールな演奏態様だと思っていたが、非常に力強く、メリハリが効いていて、もうヴァイオリニストとして解脱した境地とも言える素晴らしさだった。圧巻であった。

ちょっと近り寄りがたい神の領域であるバッハ無伴奏ソナタの世界が、かなり身近に感じたことは確かです。この曲をこんなに何回もリピートして聴いたのは初めてかもしれない。

やっぱりそれだけ録音がいいのが大きな要因。この要素って本当に大事なことだなぁ・・・。

国際音楽祭NIPPON 2022で、この諏訪内晶子さんのバッハ無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ全曲。2夜に渡って東京オペラシティにて実演に接します。

自分のクラシック音楽鑑賞歴の中で輝かしい金字塔になることは間違いないでしょう。

昼寝に向いているBGM [ディスク・レビュー]

日記にするのが遅くなってしまったけれど、村上春樹さんのレコード・レビューの「古くて素敵なクラシック・レコードたち」を読了した。

音楽に関しては非常に見識の深い村上さんだが、ジャズが本職でいままでいろいろなジャズに関する著書はあったもののクラシックはいままでなかった、ということで新境地開拓というところであった。

いわゆるディスク・レビューというジャンルで、村上さん所蔵コレクションのレコード、CDを自分なりの想い入れや感想などを散りばめたなかなか興味深い仕上がりになっている。

自分が印象に残ったのは、いわゆる村上さんの言葉で書かれている、という親しみやすい文章で書かれているところだった。

ディスク・レビューというとその道のプロである音楽評論家の先生方の文章を思い起こし、いろいろな先生方の文体を思い浮かべてしまうが、その格調の高さ、香りの芳醇さとは、またちょっと違う、いかにも村上流という感じで、その筋の文章とは、かなり趣が違うな、と感じたことであった。

非常にわかりやすい、親しみやすい文章であった。ディスク・レビューという言葉ではちょっと括り切れないな、という感じがする。やはり文章を書くプロ、小説家だなぁという想いを強くした。

書くにあたって、そのレコードのプロフィールや当時の時代背景、演奏家のプロフィールなどもちろんご自身の知識もさることながら、調べたりの補記もあると思うのだが、かなり詳しくて、よくここまで書き尽くしたな、という想いが残った。

これにさらに村上さんのそのレコードの対する想い入れがメインで入っているので、かなりの読み応えである。

ご自身が書かれていたように、いわゆるクラシックの名盤を挙げたものではなく、ご自身が世界のレコード屋さん巡りで、いろいろな古いレコードを買い漁って、いつのまにか自分のレコード棚にコレクションしてきた、そういうレコードたちを振り返ろう、レビューしようという試みである。

いろいろなレコードが紹介されているけれど、印象的だったのは、そのレコードの演奏家の世代であった。自分が普段聴いている演奏家の世代とはずいぶん違うな、という印象であった。1950年から新しくて1970年代の古いレコードたち。つぎつぎと紹介される演奏家は、自分にとっては伝説的な立ち位置の演奏家たちばかりだった。

うわあ、聴いている世代が全然違うな~という感じであった。自分とは10~20歳くらい違う村上さんだが、やはり聴いている世代が違うな~と感じることが大きかった。

自分が普段聴いている、応援している演奏家の世代というのは、その人の年齢、世代をそのまま象徴していて、その人の生きざま的なところがある。

これはそれぞれの年代で、それ相応のその人特有の想い入れがあるから、それを否定することは絶対できない。

面白いな~と思いました。そして興味深かかったです。

この本を読んで、自分がすごく面白くて気になった箇所が、253page/257pageに記載のある「昼寝に向いているBGM」という箇所である。

**************

シューベルトの弦楽五重奏曲。実を言うとこの曲で僕が最も頻繁に聴いたのは、ヨーヨー・マの入ったクリーヴランドのSQのCDだが、どうしてかといえば、いつもこれを聴きながらソファーで昼寝をしていたからだ。この演奏、けっして退屈という訳ではないのだが、聴いているとなぜかすぐに眠くなって、とても気持ちよくすやすや眠れてしまうからだ。

他の演奏ではそんなことはないのに・・・というわけでけっこう重宝していた。よかったら試してみてください。

***************

しかし、どうしてヨーヨー・マ入りのクリーブランドSQの演奏は、昼寝のBGMに向いているのであろう。僕にとっての長年の謎になっている。

***************

自分はこの部分に猛烈に反応。(笑)

さっそく自分でも購入してみた。

シューベルト:弦楽五重奏曲

ヨーヨー・マ (アーティスト, 演奏), シューベルト (作曲), クリーヴランド弦楽四重奏団 (演奏)

シューベルトの弦楽五重奏は普段もあまり聴かない曲であるが、ひさしぶりに聞いて、う~ん・・・・これはなるほど。。。仰ることはわかるような。。

決してこの曲がそうだと言っている訳でもなく、このSQの演奏もそういう意図がある訳では決してないかもしれないが、確かに眠気を誘う要素は十分に持っている。(笑)

弦楽奏な訳だが、音色に切れ味がなく、全体的にもっさりしている感じで、その眠気を誘う素質は十分に持っている。

あと、和声感があまり感じないかな。弦楽五重奏なのに、それぞれの種類の弦楽器同士ののハーモニー、和声の美しさをあまり感じないかもしれない。

とにかくひと言で云えば、もっさりしている感じである。

う~ん、これは眠くなるかなぁ???(笑)

でも他人がそう言ったから、なんとなくその影響を受けてしまい、そう感じてしまうところもある。眠気を誘う、昼寝に向ている・・・というところに注目し過ぎて、なんとなく聴く前からそんなイメージで聴くもんだから、悪い印象を並べ立てて、評価するというのもフェアじゃないと思う。

でもやっぱり眠くなるかな?(笑)

ぜひみなさんも試してみてください。

村上春樹さんといえば、最近、早稲田大学に村上春樹ライブラリーが完成して話題になっていましたね。自分も運動リハビリがてら、ときを見計らって見学しに行ってみたいです。あの階段がかなりきついかな、とは思いますが。

そのときはレポします。

お楽しみに!

PENTATONEの新譜:アラベラさん、モーツァルトのコンチェルトを完遂 [ディスク・レビュー]

PENTATONEは、文字通り"Penta=5,Tone=音”と言う意味で、DSDの5.0マルチチャンネル,サラウンドをトレードマークにしてきたレーベルである。

だが、ここ最近の他のSACDレーベルもそうなのだが、なかなかパッケージ・メディアのSACDマルチチャンネルのフォーマットでリリースすることをしなくなってきた。

いち早く舵をとったのは、ジャレット・サックス率いるChannel Classics。彼らは自身が立ち上げたNativeDSDMusicというDSDオンライン音源配信サイトを持っており、そちらに移行しつつある。ストリーミングではなくダウンロード・コンテンツである。

DSDマルチチャンネルを楽しみたいのなら、そのNativeDSDMusicのダウンロード・コンテンツで楽しんでほしいという意向である。DSD11.2MHzのサラウンドも可能である。

ただ、オンラインのハイレゾ・サラウンドについては、やらないといけないかな、とは思うものの、世の中に視聴環境に絶対的なものがなく、自分のオーディオ機器の世代的なものがあって、二の足を踏んでいる。

なによりも、自分の中にダウンロードではやりたくないんだよね~というのがある。いまさらNASとか使う気にもならず。

やはりストリーミングでサラウンドというのが今後の主流だと思う。

オンライン・コンテンツのサラウンド環境構築は、自分の中で目の上のたんこぶ的な宿題で、なかなかやる気が起きない気が重いミッションなのである。

予算の問題もありますね。いまそのようなオーディオの娯楽にお金をかけている余裕もないというところでしょうか。

PENTATONEもその例に漏れず、SACDマルチチャンネルをリリースしなくなった。ヤノフスキとかユウロフスキとか編成の大きいオーケストラとか、大作の作品のみSACDで、それ以外はCDでリリースするようになってしまった。

あのPENTATONEがである。あのPENTATONEがほとんどCDでリリースするというのも、なんかあまりに悲しすぎるな~と思い、PENTATONEに”社としてのポリシー”、”レーベルとしてのポリシー”をofficial commentとしてほしい旨の問い合わせをおこなった。

丁重に詳しく回答をいただいた。概ねこんな内容であった。

PENTATONEはSACDをやめたわけではないが、仰る通りSACDでのリリースが年々少なってきている。これにはいろいろな理由がある。ひとつは、以前はレコーディング・カンパニーがそのままレコーディング・フォーマットを決めて、リリースしていた。PENTATONEがDSDで録音してSACDでリリースしてきたように。でも最近は、それ以前に他の録音会社で録音された他のフォーマットのものを扱うことも多く、そういう音源はSACDでのリリースが難しい。

第2の理由はSACDのカスタマーのマーケットが小さくなってきていることである。それに応じて、我々はディストリビューターやリテイラーから苦情をもらうことが多くなってきた。

PENTATONEのSACDは高すぎる。他のレーベルのCDは凄く安いのに。なので、このマーケット事情で生き残っていくことがかなり厳しくなってきているのが現状である。

でも我々は、DSDのサラウンドは、編成の大きなオーケストラにはやはり抜群の音響効果をもたらすことから、これからもその路線で進めていく方向である。

いまやユーザーに届ける販路はパッケージメディアはもちろんオンラインコンテンツのいろいろなサービスがあり、伝送フォーマットに拘ることは自らのビジネスの可能性を狭めることになり、いまはむしろ伝送フォーマットに拘らないフレキシブルなレーベルを目指していきたいと思っている。

SACDは、物理パッケージメディアのいちフォーマットに過ぎず、そのマーケット・シェアが小さくなってきていることから、SACDのフォーマットではない規格でリリースすることも今後は多くなると予想している。

もし、DSDコンテンツを楽しみたい場合、NativeDSDMusicのダウンロードコンテンツを推薦する。もちろん我々は、これからもDSDの魅力を世に広めることを最大限に努力するつもりである。

・・・こんな内容である。

ディスク王国、CD王国の日本ではSACDは、高音質ディスクとして、まだ安定した人気、立ち位置を得ているような気がするのだが、海外はなかなか厳しい状況に置かれているんだなと再確認した感じである。

でも日本のSACDは、2chステレオが主ですね。自分は、SACDはやはりマルチチャンネルにその魅力があると思っているので、その旗頭のPENTATONEがこのようなカンパニーポリシー、そして現状分析をおこなっていることは、なかなかショッキングなことでもあった。

2chステレオ再生と5.0マルチチャンネル再生とでは、もう雲泥の差がありますよ。あくまで当社比ですが。。。

でもPENTATONEは、その所属しているアーティストがとても魅力的なアーティストが多いので、伝送フォーマット、技術面に拘らずいろいろな販路で幅広く収益を上げられるメリットがありますね。そういう意味で過去の偶像、イメージにとらわれることなく、その戦略を進めていけばいいのだろうと思います。

なぜ、冒頭にこのような話を持ってきたのか、と言うとアラベラさんの今回の新譜がなんとSACDではなくCDだからなのである。

モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第1番、第2番、アダージョ、ロンド

アラベラ・美歩・シュタインバッハー、ルツェルン祝祭弦楽合奏団

アラベラさんは、PENTATONEを引っ張っていく看板スター。いままでもリリースした全アルバムともSACDマルチチャンネルだ。ところが今回CDでのリリースと聞いて、自分は少なからず大ショックを受けて、その事情背景を知りたいと思って、上の内容を調べたのだ。

編成の大きいオーケストラなどサラウンド効果の大きい音源は、まだマルチチャンネルでのリリースのようだが、今回は小編成でのヴァージョンだったのでこういう決断に至ったのであろう。

今回の新譜は、モーツァルトのヴァイオリン・コンチェルトの1番と2番。アラベラさんと長年のパートナー関係にあるルツエルン祝祭弦楽奏団である。

いまから8年前の2013年にリリースしたこのアルバム。

モーツァルト ヴァイオリン協奏曲第3番、第4番、第5番「トルコ風」

アラベラ・美歩・シュタインバッハー、ルツェルン祝祭弦楽合奏団

アーティストにとって、その長い演奏家人生の中で、必ず化ける瞬間というのがあって、アラベラさんにとって、この2013年にリリースしたこのアルバムがまさにその大化けしたきっかけになったアルバムであった。

まさにアラベラさんのディスコグラフィーの中でも燦然と輝く名盤中の名盤である。

これ以前のアルバム、活躍では、どことなくあか抜けない感じの知る人ぞ知るという感じのアーティストであったのだが、このアルバム以降、信じられないくらい洗練され、あか抜けて、美しくなって大スターの道を歩むようになった。

モーツァルトのコンチェルト3,4,5番を収録したものであり、名演奏、名録音であった。

今回の新譜アルバムは、そのときに録音できなかった残りの1番,2番を収録しようという試みである。

この録音がおこなわれたときは、2021年2月に、まさにコロナ禍真っ盛りで、誰もが音楽をやることがチャレンジングだったときに、スイス、バーゼル、パウル・ザッハー・ザールでおこなわれた。

共演は第1弾同様、ダニエル・ドッズ率いるルツェルン祝祭弦楽合奏団(ルツェルン弦楽合奏団、ルツェルン音楽祭弦楽合奏団)。アラベラさんを囲むように同心円状に陣取った形で録音された。

そして、アラベラさんの使用しているヴァイオリン。長年15年に渡って日本財団から供与されていたストラディヴァリウス「Booth」を返却して、今度はスイスの財団から1716年製のストラディヴァリウス「Ex Benno Walter」を供与いただけることが決定したそうだ。

ベンノ・ヴァルター[1847-1901]はリヒャルト・シュトラウスのヴァイオリン協奏曲を献呈されたヴァイオリニストで、アラベラさんが敬愛する作曲家と深く関わる演奏家が所有していた楽器ということで喜びに満ちているとのこと。

今回の録音では、その新しいストラディヴァリウスのパートナーを初めて弾いての参加ということであった。

よかったねー。

今回の新譜はモーツァルトのコンチェルト1番,2番とさらにヴァイオリンとオーケストラのための「アダージョ」そして「ロンド」も収録している。

モーツァルトのコンチェルトは、やはりコンサート向けの曲ですね。あのモーツァルトらしい明るい溌溂とした長調らしい曲調はまさに生演奏向き。お客さんも喜ぶし、主催者側も集客にそんなに不安を感じない演目だと予想する。

ヴァイオリニストにとってもとても大切なレパートリー、ある意味勝負レパートリーではないだろうか、と想像する。

本当に正統派でいい曲だなぁと思います。

自分の意識では、3,4,5番の方が有名でとくに5番の「トルコ風」が一番有名でコンサートでもっとも演奏される曲ではないだろうか。

それに比べ、1,2番はその陰に隠れやすい感じなのだが、今回聴いてみて、いやはやなかなか1,2番もいい曲で驚いた。本当にメロディアスでいい曲。

けっして、3,4,5番に負けず劣らずどころか、彼らにはない旋律の運びの美しさ、明るさなど多々ある。1,2番恐るべし、である。

やはり番号の若い順にモーツァルトの年齢の若い順に作曲していったのであろうから、3,4,5番と後半に行くほど作曲技法に熟練さが増し、凝った曲の構成になっていくと思うのだけれど、1,2番には若いとき特有の天真爛漫な明るさと向かうところ敵なしの伸びやかさがありますね。

聴いていて、とても若さに満ちた明るさがあって、自分はすごい驚いたし、魅せられた。とてもいい曲。

アラベラさんの演奏も8年間のブランクをあけてのモーツァルトへの再挑戦。心なしか積極性というか、力強さ、安定感という点で、進歩があり、だてに8年間の歳月は経っていないなと感じさせるところが多かった。

じつにいいアルバムだと思います。

2013年にリリースしたアルバムについで、今回の新譜で、アラベラさんのモーツァルトのヴァイオリン協奏曲全集、ここについに完遂である。

録音は、エルド・グロート&ジャン・マリー・ヘイセンのまさに黄金コンビ。2chステレオとはいえ、じつにいい録音でございました。

でも当社比では、やはり8年前のアルバムを聴くと、サウンド的には、やはりSACDマルチチャンネル、サラウンドのほうが全然いいな、と思ってしまう。

自分の360度周辺に現れる広大なサウンドステージ、音の厚みと定位感のよさ。サウンド的にはやはり絶対的なアドヴァンテージがある。

もうこういうサラウンド音源がなかなか聴けなくなるのは、なんか本当に寂しいなと思う次第である。

アラベラさん関連で告知のお知らせです。

先だっての6月15日に、サントリーホールで読響と、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲を演奏しましたが、その模様を読響プレミアさんのほうで収録しており、その模様が下記の日程で放映されます。

読響プレミア

●2021年10月21日(木)午前2:35~3:35(水曜深夜)予定

●BS日テレ 10月30日(土)朝7:00~8:00予定

アラベラさんのメンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲は、自慢ではないですが、7回実演に接しました。自分のこのアラベラさんのメンコンで教科書になっているのが、2015年に放映されたNHKのヘンゲルブロック&NDRとのコンサート。

もうこの映像素材は擦り切れるくらい見て、どのフレーズのときにどう体重移動して、どのフレーズのときにどのようなボウイングをするか徹底的に自分の頭の中に刻み込まれている映像です。

アラベラさんのメンコンはずっとこの映像でイメージトレーニングしてきたので、今回の読響プレミアさんの映像で、じつに7年ぶりにこのメンコン映像素材も新しいヴァージョンが仲間入りすることになります。

7年前とは、また違ったあの頃よりもずっと大人の演奏になったアラベラさんのメンデルスゾーンをライブラリーに加えることができるのはとてもうれしいです。

これはぜひ録画しておきましょう!

ジャニーヌ・ヤンセン 12のストラディヴァリウス [ディスク・レビュー]

いまから十数年前に1700年代に制作されたあの名機、ストラディヴァリウスと現代モダン楽器の音とを比較する、という実験が盛んにおこなわれた。一種のブームになっていた、と言っても過言ではなかった。

自分はくだらないな、と当時思っていた。そんな結果に一喜一憂するのはじつにくだらないと思っていた。

自分からその実験結果を自ら世間に吹聴して、なんか思想を洗脳することは絶対やめようと思っていた。自分の性格の性分に合わないし、第一そういうことをやって、ストラディヴァリウスの神話を地に貶めるのは、自分の人生の趣旨にもっともに反することだからだ。

自分なりの理屈で、ストラディヴァリウスと現代モダン楽器との違いは、このように理解していた。自分なりにそのように自分の鞘に納めて理解していた、という意味である。

いわゆる楽器としての”鳴り”、音量感、響きの芳醇性などは、現代モダン楽器のほうに軍配。つまり弾いていて、すごい鳴りっぷりなのは、現代モダン楽器。

それに対して、ストラディヴァリウスのほうは、300年以上経過した熟成した木の胴体から奏でられる音は、倍音含め、一種独特の複雑で繊細な音を形成するのではないか。その音色の響きの美しさ、複雑さは300年という歳月のみが可能ならしめる、というような感じである。

現代モダン楽器の鳴り、音量感 対 ストラディヴァリウスの音色の美しさ、複雑さ。

これがノンノン流にいままで自分の頭で理解していた、無理やり鞘に納めて理解していた方法である。

この差を一番体感しているのは、ヴァイオリニスト、それもストラディヴァリウスを所有して使用している超一流のヴァイオリニストなのではないだろうか。

自分のストラディヴァリウスに対する考え方に、そういう技術的なアプローチだけではなく、ストラドが持つその精神性、それを所持して弾くヴァイオリニストだけが理解できるもっと崇高な精神的効果がきっとあるに違ないと確信していた。

それは理屈、能書きだけではとうてい説明できない高尚な精神性である。心の拠り所、ヴァイオリンに心を委ねる奏者の気持ちの違い。これは現代モダン楽器とストラドでは違うのではないか、と想像した。

自分の理解はここら辺で止まっていた。

2010年に行われたある実験では、「現代のヴァイオリンと1700年ごろに作られた名器「ストラディバリウス」などの間には大きな違いがない」という結果が発表された。それぞれの楽器を人間の耳で科学的に比較して導かれた結果ではあるのだが、この結果に対してプロヴァイオリニストのロウリー・ナイルズさんはコメントを直後のブログで公表し、実験結果の本当の意味や、古い楽器が持つ存在意義や価値について思いをつづっている。

ナイルズさんは2010年にインディアナポリスで開催されたヴァイオリンコンテストに参加。コンテストに併せて実施された調査に協力したナイルズさんをはじめとする23名のヴァイオリニストは、2台のストラディバリウスと1台のグァルネリ、そして現代の最高級ヴァイオリン3台、合計6台のヴァイオリンを試奏する機会を与えられた。

調査の目的は「現代の楽器と古い名器は本当に音色が違うのか」を明らかにすることだったのだが、なんと多くのヴァイオリニストは、作られてから300年以上が経つ1台数億円というヴァイオリンと、現代のヴァイオリンを区別できないということが実証された。その結果はネットでも報じられたのだが、ナイルズさんはこの結果におおむね同意している一方で、やや不満に感じている部分があるとして、自分の思いをブログに綴っている。

ナイルズさんは35年以上のキャリアを持つヴァイオリニストで、メインに使用している楽器は10年クラスの現代のヴァイオリンと、1800年代中期のイタリア製ヴァイオリンの2台。これまでにもストラディバリウスなどの超高級ヴァイオリンを何台も演奏してきた経験があり、ノースウェスタン大学で音楽を学んで数々のコンクールに出場している実力の持ち主である。

テストにあたり、協力するヴァイオリニストには楽器のブランドなどは一切伝えられておらず、真っ暗な部屋で目隠しをされて視覚からの情報も遮断された状態に置かれる。その状態で、2台のヴァイオリンを渡されてそれぞれを1分ずつ演奏。これを5回繰り返し、10台の演奏が終わった時点で自分の好みに合ったものを2台選びます。そしてさらに同じことをもう一度繰り返して、最終的には20台のヴァイオリンから4台のヴァイオリンを選んだ。

しかし、実はヴァイオリニストたちが演奏していたのは20台ではなく6台のヴァイオリンで、試奏の際には同じものを繰り返し渡されていたことがテスト後に明かされた。

その際に用いられたのは、研究チームによってチョイスされた現代で最高とされるヴァイオリンが3台に加え、1740年頃のグァルネリ、1700年と1715年頃のストラディバリウスの合計6台で、「音色」「音の伝達性」「演奏しやすさ」「演奏への反応性」の4点について評価が行われた。このテストの際に求められたものについてナイルズさんは「どのヴァイオリンが数億円のものかを当てるものではなく、どれがプレイヤーの好みに合うかというものでした」と語り、報道されていたものとは違う狙いがあったことを明らかにしている。

テストの結果、合計で23人のヴァイオリニストが最も「好ましい」と評価を与えた楽器は古いストラディバリウスではなく、現代のヴァイオリンの1本だったということであった。

さらに、1700年製のストラディバリウスは、最も低い評価が与えられたという結果が明らかになった。

この結果をもとに「ストラディバリウスは現代の楽器と大差ない」という結論が出されたというが、ナイルズさんは「このテストでプレイヤーに求められたのは「どのヴァイオリンがいいと思うか」を評価するものであり、「どれがストラディバリウスか」ではなかった」として、「もしテスト結果を「ヴァイオリニストはどれがストラディバリウスか見抜けなかった」とするのであれば、もっと違う方法のテストを行わなければならなかった」と語る。

**************

自分は当時この実験結果にとてもショックを受けて寝込んだ記憶がある。(笑)クラシック界に介在するストラド神仰がものの見事に崩れ去る瞬間である。

だから言ったでしょ!こんなことをして楽しい?

自分は、ストラドには、そういう技術的な要素だけでは説明できないもっと深い精神性があるとずっと思っていて、ちょっと具体的に説明できないのが悔しいのだけれど、それはストラドを所有しているヴァイオリニストだけがわかるそういう精神の支柱がある、と思っていた。

この、「ストラディバリウス 対 現代のヴァイオリン」対決実験で、自分がナイルズさんの実験レポート・ブログを引用したのは、その長年謎に思っていた精神性の正体をものの見事に言い当ててくれていたからである。

自分が長年なかなか表現できなかった内容。読んで、そう!それだよなぁ!それ!という我が意を得たり、という感覚である。

それがこの後の文章である。

「現代の楽器と大差なし」と判断された貴重な楽器が持つ本当の価値とは・・・

自分が言いたかったことは、こういうことなのである。

**************

テストの実施には好意的に参加していたナイルズさんは、その結果についても大きく異論はない様子だが、「このテストでは本来は重要である「プレイヤーと楽器の長期にわたる関係」について明らかにされていません」と別の視点を投げかけている。

新しい楽器は年月と共に音色が良くなることもある一方、実際に多くのミュージシャンが嘆くように、その音色が失われていくこともあるものです。一方の古いヴァイオリンにはアンティークとしての価値があり、プレイヤーの演奏に「知恵」を与えることがあるといいます。しかし同様に、必ずしも音色は一定しておらず、日によって表情を変えて時には演奏するのが難しく感じる日もあるものです。

「現代のヴァイオリンが、数億円のストラディバリウスに匹敵することは否定しない」とナイルズさんは語り、実際にこのテストの際にも両者はそれぞれ素晴らしい音色を奏でていたという。特に「私は現代のヴァイオリン製作者をサポートしています」として現代のヴァイオリンにも高い評価を持っていることを明らかにしながら、同時に古い歴史のある楽器に対する意義を以下のように説明する。

ある日ナイルズさんは娘と一緒に美術館を訪れ、250年前にトマス・ゲインズバラによって描かれた絵画「青衣の少年」を目にしていた。その時の様子を「インターネットの画面で見るのとは違い、高い壁面に掲げられた実際の絵画が持つ存在感は、どんな精巧なレプリカや写真でも伝えることができません」と語る。

「今この時代に生きている誰一人として、この絵画が描かれた時には存在していませんでした。どうしてそんな長い間、この絵画は存在しつづけて来られたのでしょう」これと同じことが、古い楽器にも言えるとナイルズさんは語る。長い時間が経っても元の姿のままで、何一つ失うことなく存在しているのはなぜか。それは、この楽器が受け継いできた歴史であり、奏でてきた音楽の存在であり、昔の芸術家によって創られた作品は「その物体だけではなく、その魂の中に存在し続けるのです」とナイルズさんは語る。

「科学的な答えではないって?でも、私たちはアーティストなんです。歴史やイマジネーションは芸術の一部です。そしてわれわれも、歴史の一部を作っているのです」と語るナイルズさんの言葉は、芸術が持つ意味そのものを教えてくれる。

***************

・「プレイヤーと楽器の長期にわたる関係」

・実際の本物だけがもつ存在感。

・古いヴァイオリンにはアンティークとしての価値があり、プレイヤーの演奏に「知恵」を与えることがあるといいます。

・私たちはアーティストなんです。歴史やイマジネーションは芸術の一部です。

ここら辺の記述であろうか。。。ヴァイオリニストにとってストラディヴァリウスを持ち、それを演奏するということは、長い歴史を経てきた楽器だからこそ持つそのアンティークとしての存在価値とともに、奏者に深いイマジネーションを搔き立ててくれる、知恵を与えてくれる、そういうものなのではないのだろうか。

そこには音色がどうこう、どっちがいい音色という俗的な次元はなくて、奏者の精神の拠り所としてのストラディヴァリウスの存在価値を説明してくれる。

ヴァイオリニストにとって、ストラディヴァリウスとはそういう関係、パートナーなのだろう。これは簡単には言葉では表現できることではありませんね。実際、ヴァイオリニストが体感してわかる境地なのだろうと思います。

ジャニーヌ・ヤンセンの新譜。

12のストラディヴァリウス

ジャニーヌ・ヤンセン、アントニオ・パッパーノ

ジャニーヌ・ヤンセンが名匠ストラディヴァリウスが遺した世界的至宝、12本の名器を演奏して、珠玉のヴァイオリン作品を録音したクラシック・ファン垂涎のアルバム。

英Sky ArtsのTV番組とのタイアップ企画によるプロジェクト。

ストラディヴァリウスの楽器は制作されてから約300年間にわたり、世界に名を轟かせた名ヴァイオリニストたちと生涯を共にしてきた。そしてそれぞれの名器には楽器と縁が深かった作曲家や演奏家の名前がニックネームとして付けられているのである。今回の録音に使用された楽器も、クライスラーやミルシテインなど著名はニックネームが付けられた名器中の名器である。

このアルバムは、退院日の9月24日の夜に届いた。入院がもう1日延びていたら、HMVに返品されるところであった。(笑)

つらい闘病生活で2か月間音絶ちの生活の後だから、自分のオーディオで聴くこのアルバムは心に染みた~。

番組の企画としてとのことだが、12本のストラディヴァリウスを使って録音なんて、なんというキワモノ的なアルバムなのだろう、というのが当初の自分の印象。

たぶん個性豊かな12本のストラドたちによる競演ということで、1曲1曲がもっと凸凹していて、それぞれがその個性の音色を競演していると思ったのである。

でも実際のアルバムの印象はまったく想像もしない別世界であった。12本のストラディヴァリウスを使って演奏しているとはとても思えず、1本の楽器で、全部を弾き通している、それぞれの小作品が全部ひとつに繋がっている、物語、ストーリーとして全部繋がっているという作品性に驚いたのである。

もうドラマである。初めから終わりまで、ちゃんとメロディのドラマができていて、きちんとストーリーが出来ている。選曲、曲順など相当考えた末のことなのでしょうね。

このアルバムを聴いていると、12本のストラディヴァリウス・・・ということを忘れてしまうのである。

このアルバムのライナーノーツでもっとも読みたくない類の文は、このストラディヴァリウスは、高域が・・・音色の艶が・・・と1台1台について、オーディオのTechnical Termを使ってその音色を特徴づけ、論評している類の文章であろう。(笑)

そんなものを読まされても、読む方でうんざりしてしまうだけ。そのようなものは誰も読みたくない。

そんなつまらないことなど、一蹴してしまうほど、アルバム・コンセプトのストーリー性が抜群で、全作品が繋がっている。そちらの音楽性を楽しむのがこのアルバムを楽しむコツであろう。

12本のストラディヴァリウスは、あくまで料理にふりそそぐ調味料的な役割で置いておくのがいい。

ジャニーヌ・ヤンセンは、もう我々にはあまりに馴染みの深いヴァイオリニストである。自分にとっては、古くはオーディオ仲間の間で、彼女のアルバムをよく聴いていた。

日本人にとってとても近い存在になったのは、数年前のN響のヨーロッパ・ツアーでソリストとして同行して、各ヨーロッパの都市を回ったときであろう。自分もこのときに彼女にとても親近感がわいた。我々日本人のために頑張ってくれている、というのがなんとも嬉しかった。

ジャニーヌ・ヤンセンは、見かけはとてもやさしそうに見えるのだけれど、じつはお金(たとえばチャイナマネー)ではいっさい動かない、しっかりとしたプロ根性の持ち主なのだそうだ。

自分の立ち位置、進むべき道というのを、自分でしっかり描ける、ある意味マイペースな人なのだと思う。

信じられないことに、自分はジャニーヌ・ヤンセンの実演に接したことがないのだ。何度もチャンスがあったのに、ついつい行きそびれた。

こういうのが一番よくないんだよねぇ。

これはあくまで自分の個人的印象なのだけれど、ジャニーヌ・ヤンセンはとてもリーチが長いヴァイオリニストというように感じるんですよね。特に弓をボーイングする右腕のリーチの長さがどうにも頭から離れなくて・・・。

他のヴァイオリニストではそのようなことはあまり考えないのだけれど、彼女の場合、なぜか右腕のリーチの長さが、自分の視覚に訴えてきて、訴えてきて、すごい特徴的な演奏スタイルなのです。

人生終わる前にぜひ一度、彼女のコンサートに足を運びたい、と思っています。

Channel Classicsの新譜:コントラバスとピアノによるオイスター・デュオ [ディスク・レビュー]

世界中のどこのレーベルもそうだけれど、アーティストにとってアルバムをリリースしたら、そのリリースを記念、トリガーにして一気にワールドツアーというように、かならずコンサートツアーがペアで組まれて、それがアーティストにとって大きな収入源になっていた。

そして、その組み合わせにより、メディアの大きな話題になるし、それでアーティスト側も一気に波に乗れるというお決まりのレールが敷かれていた。

でもコロナ禍になってしまい、いっさいコンサートができなくなってしまい、せっかくニューアルバムをリリースしたのに、その勢いの出鼻をくじかれるような感じで、どうも勢いに乗れないというところである。

そしてなによりもレコーディングもなかなかできなくて、新譜のリリースもままならない。

メジャーレーベルでさえも持ちこたえることが大変なのに、マイナーレーベル、インディーズ・レーベルとなると本当に死活問題なのでは、と常日頃、大変心配している。

SACDサラウンド、マルチチャンネル録音の代表格のレーベル、オランダのChannel Classicsもずいぶんその戦略が変わってきたレーベルである。

自分はずいぶん昔からの愛聴していて、じつに録音が素晴らしい、クオリティの高いアルバムを出すレーベルで、よくその昔からの彼らをよく知っているが、最近とみにその戦略が変わってきたことを実感する。

まずコスト削減の一環なのか、所属アーティストにおいて、全員がSACDとしてリリースすることがなくなった。レイチェル・ポッジャーやイヴァン・フィッシャーなどのレーベルの看板アーティストはSACDサラウンドでリリースするがそれ以外の若いアーティストは、もうふつうのCDとしてか、リリースしなくなった。

じつはPENTATONEもそうなのだ。

これは悲しい事実だよなぁ・・・たしかに台所事情の厳しいマイナーレーベルにとって、世の中はパッケージメディアからストリーミング、ダウンロードのオンラインへの流れが進んでいるし、第一SACDは製作費が高いからね。

オンラインに進んでもいいけれど、マルチチャンネルの場合、再生コンテンツプレイヤーや、USB-DACなどのマルチチャンネル・オンライン音源を聴く環境がいまひとつ標準化、整備されていなくて、まだまだという認識。

これはチャンネル・ベースだけでなく、オブジェクトベースでもまだまだ。最近のイマーシブ・オーディオは、ヘッドフォンでの体験をお勧めしているけれど、自分はヘッドフォンは耳を悪くするのでダメだって言っているのに。(笑)

自分にとってロックオンするのは、まだまだ先のようだ。

日本のアーティストのCDは、まだそうでもないけれど、海外アーティストのCDは、従来であればディスクを直接梱包する楕円形の白い袋がついているのだが、コスト削減のためそれさえカットするようになった。

これって結構困るんですよね。ディスクを直接手で触ることになって指紋がべたべたついてしまう。そういうのがないように、あの直接梱包する楕円形の白い袋が大切なのに・・・

彼らの台所事情の苦しさがこういうところからもひたひたと伝わってくる。

Channel Classicsは、彼らがやっているオンラインサイト、Native・DSD・Musicのほうに活動の主軸を移しつつある。2chステレオ音源だけでなく、マルチチャンネル音源も用意されている。DSDのハイサンプリングで完璧だ。

でもこれってダウンロードだと思うんだよね。世の中ストリーミングのほうが主流になっていくので創始者ジャレット・サックスとしては、今後どう舵取りを進めていくのか楽しみだ。

というか、最近Native・DSD・Musicのサイトを全然覗いていないので、最近の彼らの動向を掴んでいません。申し訳ない。

そんなChannel Classicsを取り巻く大変厳しい状況下の中で、超久し振りに彼らの新譜に惹かれ、最近ちょっと自分のツボに嵌っていて、毎日のように繰り返して聴いている愛聴盤がある。

「ストールン・パールズ~ヒナステラ、シューマン、シューベルト、ガーシュウィン、ブロッホ、他」

オイスター・デュオ(コントラバス&ピアノ)

この録音はかなり素晴らしい。CD 2chステレオで聴いている訳だけれど、それでもよくわかるその録音の素晴らしさ、オーディオ的な快楽を味わえる1枚で、Channel Classicsのあの伝統的で特徴ある録音テイストも垣間見えて、とても快感である。

願わくば、これはぜひSACDサラウンドで聴いてみたかったなーと思う1枚である。

なにがそんなに自分を惹きつけるか、というとコントラバスとピアノのデュオという点である。チェロとピアノのデュオ作品は結構聴いたことがあるが、コントラバスというのは、なかなかあまり体験がない。

コントラバスは、チェロの兄貴分のようなもっとも大きな弦楽器で、ダブルベースともいわれ、その音域はチェロのさらに下方の低域を担う。

実際のオーケストラの実演でも弦楽器群ではとても重要な役割を果たす。

この録音を聴いていると、チェロとはまた違った、そのコントラバス独特の音色の彫の深さ、低域のボディ感などが遺憾なく発揮されていて、聴いていてかなり恍惚とする。

コントラバスってこんなに魅力的な音色を出す楽器だったんだ!と驚いてしまう。

実演のオーケストラでもどちらかというと主旋律というよりは内声的な役割処が多いのではないかと思うのだが、このコントラバスに主旋律を歌わせているところが、とても新鮮で魅力的なのである。

ちょっと聴いていて病みつきになる。

コントラバスの魅力を再発見という感じである。

もちろんピアノとのアンサンブルがとても素敵で、室内楽独特の各楽器のこまやかなフレージングやニュアンスが手にとるように感じられるところもとても印象的である。

アルバム・タイトルは「ストールン・パールズ(盗まれた真珠)」で、19世紀から20世紀にかけてアルゼンチン、ドイツ、オーストリア、アメリカ、ロシア、イタリアの様々な「音楽の真珠」を求めて旅するプログラム。

ボッテシーニによるコントラバスのためのオリジナル作品の他、シューマン、シューベルト、ガーシュウィン、ショスタコーヴィチなどの名品をコントラバスで演奏し、ソロ楽器としてのコントラバスの新たな魅力を拡げる内容になっている。

アーティストは、ピアノがアンナ・フェドロヴァ、コントラバスがニコラス・シュワルツ。この2人夫婦である。夫婦でデュオを組んだ最初のレコーディングである。

ピアノのアンナ・フェドロヴァは、日本でも有名であろう。2016年、2017年、2019年と過去3回に渡って来日していて読響や京響、そしてリサイタルとその見事なパフォーマスを披露していて、新鋭のピアニストして名を馳せた。メディアでもインタビューなど受けて特集されていて、自分はよく覚えている。

彼女は、ウクライナ出身のピアニストで、音楽一家で育ち、ポーランドのルービンシュタイン国際ピアノコンクールで優勝するなど数々のコンクールで入賞歴のある気鋭のピアニストである。

あのマルタ・アルゲリッチから絶賛されていて高い評価をもつ逸材なのである。

Channel Classicsからすでに5枚のアルバムをリリースしていて、レイチェル・ポッジャーやイヴァン・フィッシャーの後を継いでこのレーベルの屋台骨を引っ張っていくアーティストだと自分は確信している。

同レーベルに所属しているヴァイオリニストのロザンヌ・フリッペンスと並んでChannel Classics若手有望株である。自分はかなり期待しているピアニストなのである。

残念だったのは、過去来日したとき、実演を体験できなかったことだ。ご多分に漏れずマーラーフェスト2020の準備資金確保のために。。。いまやコロナ禍でいつまた来日してくれるかわからない世相になってしまった。

愚かだった。後悔している。やっぱりクラシックのコンサートって、一公演一公演とも一期一会のつもりで臨まないと、いつかは・・・ではダメだということを身をもって体験した。

旦那さまのニコラス・シュワルツはボストン生まれ、ボストン交響楽団とボストン・ポップス・オーケストラで活動し、2012-13シーズンはベルリン・フィルのカラヤン・アカデミーに参加。2013年以降はアムステルダムの名門ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団のメンバーとして活躍している。

そもそも今回のこの新譜を聴こうと思ったきっかけは、このアンナ・フェドロヴァが結婚した、という事実に驚いてしまったことと、その夫婦デュオを聴いてみたいな、と思ったのが事の始まりであった。

そうしたら、予想だにもしなかったコントラバスの深い音色の魅力にノックアウトされた、という次第である。

夫婦ともオランダに拠点を置いて、オランダレーベルのChannel Classicsで再出発としてその新しい創作活動をやっていくこととなったというところであろう。

ちなみにデュオ名の「オイスター・デュオ」の名前の由来は、2人が出会ったブラジルの海岸で食べた牡蠣からとられているとのこと。牡蠣の繊細で洗練された品質と海のワイルドな味が、コントラバスの豊かな音色のイメージと結び付けられている。

何回も繰り返して聴いてみると、どうしてもコントラバスの魅力的なその深い音色に耳が行ってしまうのだが、ピアノもとても素敵である。どちらかというとピアノは伴奏的な立ち位置のような距離感で、控えめなポジショニングでありながら、しっかりと旦那さまのコントラバスを支えているという感じがとても素敵である。

サウンドのクオリティも相変わらず素晴らしい。Channel Classicsといえば、どうしてもエネルギー感あふれるサウンドで前へ前へと出てくるようなかなり独特なサウンド造りをするレーベルなのだが、そしてそれがジャレット・サックスの録音ポリシーみたいなところもあるのだが、この録音は、そういう面影を残しつつ、もうちょっと進化したような洗練された音造りとなっている。

なによりも前へ前へと出てくるようなところがちょっと影を潜め、全体のバランス感覚がよくて、写真で言えばひとつのフレーム構図にきちんと収まるというような由緒正しい、収まっている感があって上品になった。

あのエネルギー感はどこへ?という感じもする。

思っていた以上に、マイクとのほどよい距離感を感じるオフマイク録音で、空間がしっかり録れている。2017年にオランダのスタジオ・ファン・シュッペンで収録された。

スタジオ収録だともっとデッドな響きで空間、ホール感もあまり感じないものだが、本作はまるでコンサートホールでのセッション録音のように無観客の座席があるかのような空間がしっかりあって、コントラバスの音色もじつに明晰である。

広大な音場に明晰な音像。

が実現できている。

さすがである。

全体にバランスが取れていて、以前ほど前へ前へとくる感じがなくなった、という印象であろうか。

それにしてもコントラバスの音色が魅力的すぎる!!!この深い音色に、低域のボディ感。堪らんなぁ・・・。

録音エンジニアのクレジットを確認してみると、プロデューサー、録音エンジニア、編集、マスタリングともジャレット・サックスではなかった。ジョエム・ジーン氏であった。

ジャレット・サックスのワンマン会社であったChannel Classicsであったが、後継者育成、遺伝子引継ぎに動いているのであろう。

従来のサウンドとちょっと趣が違っていたのもそういうところが要因としてあるに違いない。マスタリング・ルームのスピーカーもStuder A723 Active、そしてアンプがCrane Song Avocet。

やっぱり時代とともに変わっていくんだなと思いました。

Channel Classicsもこれからの荒波を乗り越えていくべく、変わっていこうとしている。

そんなことがよくわかる至高の1枚である。

アルゲリッチのシングルレイヤーSACD [ディスク・レビュー]

アルゲリッチも自分も、もうお互いこれからの1公演1公演が一期一会。いつあのときのコンサートが最後であった、とならないように悔いの残らないようにしておきたいと心掛けている。

縁起でもないこと言いますが。(笑)

しかもいまコロナ禍絶賛中で海外に行くことはおろか、コンサートにも満足に行けない。そういう想いもあって、いまのこのときを逃したら、一生アルゲリッチを生で観れなくなる、という恐れを抱いた。

別府アルゲリッチ音楽祭 2021。

5/8からスタートする予定で、自分は東京公演の5/14のチケットを購入した。S席の運指の見える特上座席。アルゲリッチだから、すごいチケット高かったけれど、自分には迷いがなかった。いまアルゲリッチを観ておかないと、このときを逃したら一生後悔するような気がして、思わず衝動買いしてしまったのだ。

そうしたら、本日、別府アルゲリッチ音楽祭中止のお知らせが・・・。

世の中無常。

まっ仕方ないっか。

来年の別府アルゲリッチ音楽祭の東京公演もぜひ馳せ参じさせていただきますよ。今回はミーシャ・マイスキーとの室内楽だったから、最高に楽しみにしていたのだけれどね。マイスキーの実演に接するのは初めてだったのです。

近年でアルゲリッチを生で体験できたのは、同じ別府アルゲリッチ音楽祭の東京公演で東京オペラシティーでのコンサートと、あとは2016年の英国でのBBC Promsだったかな。BBC Promsはあのロイヤル・アルバート・ホールで郷土の盟友、ダニエル・バレンボイムとの競演だった。アンコールでは2人で連弾を披露してくれた。

あの瞬間、もう自分はアルゲリッチについては、もう思い残すことはないな、と思ったけれど、やっぱりまた行きたいと思ってしまった。

この衝動は永久に続くことだろう。

自分のマルタ・アルゲリッチに関する想いはいままでの日記で十分に熱く語って来たので、もうこの場ではそれ以上言及するつもりはない。

自分はクラシック・ピアノは、ポリーニ&アルゲリッチから入門した人なので、その想い入れは深いものがある。

自分はいまでも初心者であることを宣言したいが、初心者にとって新しいクラシック音楽を覚えていこうとするとき、その一番最初に聴いた音源、それでその曲を覚えました、という音源を、その鑑賞生活の生涯の中で、それを超えることはまずできないのである。

その一番最初に聴いた、それで覚えた音源の解釈の仕方が徹底的に脳裏に刻み込まれてしまい、それ以降いろいろなピアニストの演奏を集めたり、聴いたりするけれど、どうもピンと来ないというか、その神様を超えることができないのだ。

アルゲリッチは、自分にとってそういう存在である。

アルゲリッチの録音をたくさん購入して、それでクラシックのピアノ曲を覚えていったようなところがあるので、そのトラウマはなかなか拭いきれることが出来ないのだ。

その最たる曲が、ショパンコンクール1965のときのショパン ピアノ協奏曲第1番であり、リッカルド・シャイー&ベルリン放送響とのラフマニノフ ピアノ協奏曲第3番だったりする。

後世、それを超えるであろう素晴らしいテクニック、新しい録音はたくさん出ているのだろうが、それがどんなに素晴らしいものであっても、自分のリファレンス、ものさしを変えることはできない。

ある意味、自分は不器用で、いろいろ新しいものをどんどん吸収していく柔軟性に欠ける強情っぱりな性格なのだろう、と思う。

好きになった演奏家は思いっきり、”思い込んだら命懸け”なタイプで、後生大切に慕うタイプなのだろう、と思う。

けっして見捨てたりはしない。

アルゲリッチはいわゆる優等生というようなタイプではないところが自分の性に合うと思う。とても情感豊かで、情熱の人のように思うし、「恋多き女」の名誉ある称号も彼女らしくてとても素敵だ。

失敗も多いし、とても人間的というか、笑って、泣いて、怒って・・・そういう喜怒哀楽が表情からはっきり分かるのが自分はとても素敵だと思う。

そういう人間らしいところが好きである。

もちろんインタビューは基本は受けない人だそうなので、そのような表面的なところだけではわからない部分もたぶんにあるであろう。

若い人に自分の持っているものを残していくために若いピアニストの取り巻きとともに暮らしていると聞く。マリア・ジョアン・ピリスも取り巻きに囲まれて暮らしているそうで、外出先にもいっしょに同伴するそうだが、アルゲリッチの場合はそもそもパリとかブリュッセルとか、こちらから会いに行きやすい大都会に拠点を構えているし、取り巻きや子供たちを「引き連れて」あちこちに行くことはないそうである。(2018年の時の情報ですが。)

深夜遅くまで、みんなと飲み食いしてワイワイやるのが好きなのだそうである。

そして、これが彼女を1番好きな理由かもしれないが、やはりスターとしての”華”がある。美人で、スターとしての”オーラ”、”華”があって、女性ピアニストとして、ピアノ界を牽引してきたのは、ご多分に漏れず、そのスター性に起因するところは間違いない。

やっぱり人を惹きつけてやまないそういうスター性というか個性がピアニストには必要だと思う。いろいろなピアニストがいる中で、自分が惹きつけられるのは、そういう独特のカラーというか個性を見ているようなところがある。

アルゲリッチのピアノは、非常に情熱的で、強打鍵で突っ走るタイプ。そのスピード感は、聴いている人にどんどんとこみ上げてくる高揚感を与え、興奮していく・・・これが彼女の勝負パターンのような気がする。

反面、もうちょっとゆとりがあるというか、包み込むような抱擁感というか、そういう大局的な感じが欲しいかな、と思うときもある。

でも彼女のラヴェルを聴いたときは、心底驚いた。あのような淡い色彩感のような世界もこんなに描き切れるのか、と思い、アルゲリッチらしくない、と思わず笑ってしまうこともあった。(バッハのアルバムも驚きました。)

彼女はそれなりに器用というか、与えられた境地に自分を適応させていく能力はずば抜けているような感じはする。

自分のアルゲリッチ愛は、これからもずっと続くであろうし、いつまでも第一線で頑張ってほしいと思うのである。救いなのは、もう80歳になるというのに、まったく衰えを感じないというか、ピンピンとして元気なのが本当に嬉しい限りである。SNSでそんな元気な現況が伝わってくるのはファンとして最高に安心する。

やっぱりファンにとって、いつまでも元気でいてくれることが一番嬉しいことである。

アルゲリッチの音源は、もうBOXシリーズと言うか、手を変え品を変え、いろいろな観点からBOX、箱物が発売されている。自分はもう山ほど所有しているので、まったく興味がない。

ところがアルゲリッチ80歳記念として、アルゲリッチにしては珍しいシングルレイヤーSACDがリリースされた。DGの過去の彼女の名盤を、シングルレイヤーSACDとしてリマスタリングしてリリースしようという企画である。

Emil Berliner StudiosによるDSDリマスタリングだそうである。

これは自分のアンテナにビビッと思いっきり反応してしまった。(笑)

これは自分のアンテナにビビッと思いっきり反応してしまった。(笑)

これはアルゲリッチ・ファンとして買わないといかんだろう。

ショパン前奏曲集

マルタ・アルゲリッチ(シングルレイヤーSACD)

パルティータ第2番、イギリス組曲第2番、トッカータ(バッハ)

マルタ・アルゲリッチ

マルタ・アルゲリッチ

夜のガスパール、ソナチネ、高雅で感傷的なワルツ(ラヴェル)

マルタ・アルゲリッチ

アルゲリッチの音源は、もう何回もあの手この手でリマスタリングされて音がよくなっているので、HQCDとか、SHM-CDとか、どんどんリニューアルされている。もうCDというのがない。

自分が持っているのは、相当昔の普通のCDだったころのもの。

だから随分音がよくなっているに違いない。

だから随分音がよくなっているに違いない。

しかも今回は、シングルレイヤーSACDである。

ハイブリッドSACDより音がいいのである。

ハイブリッドSACDより音がいいのである。

上の3枚とも、自分はCDで持っている。実際聴き比べると、随分サウンドの印象が違う。CDは、いわゆるPCMらしい音と言うか、非常に明るい明瞭度が大きいメリハリのある音で、前へ前へと出てくるようなサウンドである。

それに対しリマスタリングされたSACDは、非常に柔らかい質感で、CDと比べると明瞭度という点ではやや暗めだけれど、打鍵の響きの細やかさといい、倍音溢れる音のリッチな感覚、そしてなによりも音像が奥に引っ込んでいて、立体的に聴こえる点が全然違う。

さすが、Emil Berliner Studiosのリマスタリングである。

自分はいっぺんに気に入ってしまった。

この調子でアルゲリッチの過去の名盤を全部シングルレイヤーSACD化してほしいなぁ~と思ってしまった。

シングルレイヤーSACDは、すごい高価な記録媒体なのである。

1枚4730円もするのだ!

彼女の膨大な過去の音源を全部シングルレイヤーSACDでコンプリートされたなら、その前に自分の懐事情が崩壊してしまうことになるのは簡単に予測できることである。(笑)

児玉桃さんのECM録音 第3弾 小澤征爾さんがECM ! [ディスク・レビュー]

児玉桃さんのECMレコードからの第3弾の新譜がリリースされた。なんと!小澤征爾さん&水戸室内管弦楽団との2006年に共演した公演を音源化したもので大変驚いた。

モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番、細川俊夫:「月夜の蓮」

児玉 桃、小澤征爾&水戸室内管弦楽団

小澤征爾さんがECM !!!

小澤さんをECMサウンドで聴くような時代が来るとは夢にも思わなかった。

2006年のモーツァルトイヤーのときに、水戸芸術館で小澤さん&水戸室でモーツァルトのシリーズをやっていて、そこに児玉桃さんが招聘されたときの公演のようであった。

いまや世界の大作曲家となった細川俊夫さんの曲「月夜の蓮」とモーツァルトのピアノ協奏曲第23番。3日間のリハーサルも本番も録音していて、編集も仕上がった状態で保管されていたそうで、それが今回のECMでの音源化にスムーズにつながった原因だったようだ。

2006年のモーツァルトイヤーはよく覚えています。日本や世界中がモーツァルトブームだった。NHKはモーツァルトの特番を毎日やっていたような記憶がある。(モーツァルトのたくさんの曲を毎日1曲づつ紹介するとか・・・)

「モーツァルトの音楽を聴くと健康にいい!」というのがキャッチフレーズでしたね。

よく覚えています。

自分もこの年はこのブームに乗って、いろいろモーツァルトの音源を買い込んで、コレクションしました。毎日なにかしらモーツァルトを聴いていたような気がする。

この年の最大のビッグ・イベントだったのは、ニコラウス・アーノンクールが率いるウィーンフィルの来日公演@サントリーホールであった。

もちろんオール・モーツァルト・プログラム。

アーノンクールならではのそのピリオド・アプローチにかなり舌を巻いたものであった。

こんなモーツァルトがあるとは!(笑)

こんなモーツァルトがあるとは!(笑)

アーノンクールの実演に接することができたのは、結局これが最後となってしまった。

2006年のモーツァルトイヤー、忘れられないです。

その年の出来事だったんですね。

真相は謎であるが、今回の発案はやはり児玉桃さんなのであろうか?

自分は発案からECM音源化に至るまでのプロセスに異常に興味を持ってしまう。

本来であれば、新レコーディングといきたいところであるが、コロナの事情もあってままならず、そこに今回の案を発案したとか・・・

そのためには、小澤さんはもちろんのこと、水戸芸術館の許諾が必要だし、ECMのマンフレート・アイヒャーへの承諾も必要。そして全部クリアになったところで、問題はそのマスターをどうやってECMで音源化したのか?とか。

マスターはすでに編集済みだったということなので、水戸芸術館のほうで、WAVファイルにしてインターネットでECMに送って、ECM側で化粧を施してマスタリングしたのか、とか。

なんか、そんなことどうでもいいじゃない、というところが妙に気になります。(笑)

すべて私の勝手な想像です。相変わらず変なやつです。

すべて私の勝手な想像です。相変わらず変なやつです。

児玉桃さんとしては、自分の演奏家人生の中で永遠の絆である小澤さんと細川さんとの共演をECMからリリースすることで、ひとつの自分の確固たる形にしたかったのではないでしょうか?

今回、この新譜を聴いて、思わず自分が抱いた印象は、前半の細川さんの「月夜の蓮」と、後半のモーツァルトのコンチェルト23番とはまったくの別世界だと感じたことであった。

全然世界が違うというか・・・

でも細川さんの「月夜の蓮」は、この年のモーツァルトイヤーにちなんで、細川さんが23番の第2楽章がとても美しいと感じていたらしく、それで23番を選び、その23番へのオマージュとしてこの「月夜の蓮」を作曲されたのだそうである。じっさい、「月夜の蓮」の最後のほうには23番の第2楽章のメロディが出てくるとか。

だからとても意識されて、その関連性を持った両曲なのだが、芸術性・感受性に乏しい自分には全然別世界のような音楽に感じてしまった。

自分への強烈なインパクトがあったのは、もちろん「月夜の蓮」であった。

これはかなり自分にはクルものがあった。

モーツァルト・コンチェルト23番が全世界万国共通の音楽ファンに喜ばれるとしたら、「月夜の蓮」はオーディオファンにとって心中穏やかでないというような衝撃があった。

実際の実演では、演奏された順番は、コンチェルト23番→「月夜の蓮」だったそうだが、自分には確かにそちらの順番の方が納得いくし、順当であろうと思うが、アルバムとなるとやはりコマーシャルな曲がトリの方がいいのであろう。

「月夜の蓮」は、オーディオ述語で表現するならば、広大なダイナミックレンジに音のトランジェント(立ち上がり、立ち下りのこと)の急峻さで、かなり刺激的である。

聴いていたら心中穏やかではないのである。

興奮してしまう。

オーディオライクな捉え方で大変申し訳ないのですが、自分にとって現代音楽は、”隙間の美学”と感じているところがあって、その音数の少なさ、”沈黙”、”間”にモノを語らせるところがあって、それはある意味、日本、和の世界に相通ずるところがあって、万国共通の音楽の楽しみ方とはちょっと違います、自分の場合。

独特の芸術観というか。

だから音楽を聴いている耳ではなくて、オーディオを聴いている耳と化してしまう。剃刀のように鋭利な感覚とか、その急峻なトランジェントとか、思いっきりオーディオ的に美味しいのである。無意識にそういう耳になってしまうので、どうしようもない。

ラヴェルやドビュッシーがとても淡い色彩感、カラフルで軽い感じのパステルカラーのような色のイメージだとすると、「月夜の蓮」は、巨大な半紙の上に墨汁をたっぷり染み込ませた筆で一気にひと筆書きで書き下ろす水墨画のようなイメージである。

そして一番大事なことは聴いている者に対して、恐怖感を与えること。

聴いていて、背筋がゾクゾクとくるような怖さ、凄みを感じること。

聴いていて、背筋がゾクゾクとくるような怖さ、凄みを感じること。

昔、武満徹さんの曲で小澤さんが初演した「ノーヴェンバー・ステップス」。

あの鶴田錦史さんの尺八の音色には恐怖、怖さがあった。

あの鶴田錦史さんの尺八の音色には恐怖、怖さがあった。

オーディオ再生として、あの恐怖感をいかに出すか、というのがひとつの肝であった。

あの世界がまさに現代音楽のもっとも大事なところなのではないか、と素人の自分なりに考えているところである。

細川さんは、ずっと小澤征爾さんのファンで、小澤さんのレコードを集めていくうちに、武満徹さんを知ることになったとのことなので、その武満魂みたいなものをものの見事に継承されていて素晴らしいと思いました。

この「月夜の蓮」は、かなり怖いです。聴いていると心中穏やかでないです。曲としてのスケール感もずば抜けていて、自分としては実際の公演の順番であったコンチェルト23番→「月夜の蓮」のほうが至極当然のように思いました。

とても23番のオマージュというコマーシャルな23番の曲想のペアとは思えない別世界を感じました。すみません、作曲家の本来の意図と全然的が外れていて。(笑)

現代音楽はそんなに普段聴くテレトリーでなく、どちらかというとオーディオ的な耳で聴いてしまう嗜好があるので、ズレていたならば申し訳ないです。

児玉桃さんのインタビューでは、「月夜の蓮」は、

「泥の中に根を張った蓮が、やがて成長して水面に上がり、月に向かって美しい花を咲かせる。蓮のつぼみは、祈りの手の形にもたとえられます。そんな情景から受けるインスピレーションが、よく伝わる音楽になっています。オーケストレーションは繊細で、淡い色合いながらも色彩感が豊か。ドビュッシーやラヴェルに通じる世界でもあります。」

とのことなので、自分のイメージと全然正反対。(笑)

やっぱり芸術性、感受性には乏しいのかもしれませんね。

やっぱり芸術性、感受性には乏しいのかもしれませんね。

(インタビューはあとで読みましたので、こうなりました。前もって読んでいたらそのようにイメージしながら聴けたかもしれません。)

この曲、実際の実演に接してみたいと思いました。とにかくスケール感が凄くて圧倒されるので、これは生で聴いたらすごい緊張感だろうな、と思いました。

そして、モーツァルトのピアノ協奏曲第23番。

もうこちらは、いつもの自分の日常の世界。普段コンサートホールで通って聴いている身近な世界。自分の知り尽くしている世界。「月夜の蓮」から23番に移行した時のあのホッとするなんとも言えない安堵感。

あ~オレの世界だ。

人間はやっぱり日常が一番です。

そんな感じです。

心なしかサウンドも全然違うような気がする。

今回ECM側で化粧などを再度施しているかどうかはわかりませんが、前半と後半でサウンド的にも相当印象が違います。23番はとても自然でニュートラルで普通のサウンド。自分の身近な世界で自分にすぅ~っと入ってきます。

「月夜の蓮」は、あのECM独特のサウンドであるトリッキーでクールな響きを兼ね備えているように思います。

なんか前半と後半で全然印象が違います。もしECM側で編集などいっさいしていないとすると、実演だけで、あの恐怖感とスケール感を出すとしたら、これは実際凄いオーケストレーションだったんだな、と思います。

23番は本当にいい曲。

第2楽章も美しくて本当に素晴らしいですが、自分は第3楽章の冒頭のピアノで奏でるところの主題がとても好きです。

タ・タ・ターン・・・・、タ・タ・タターン・・・・